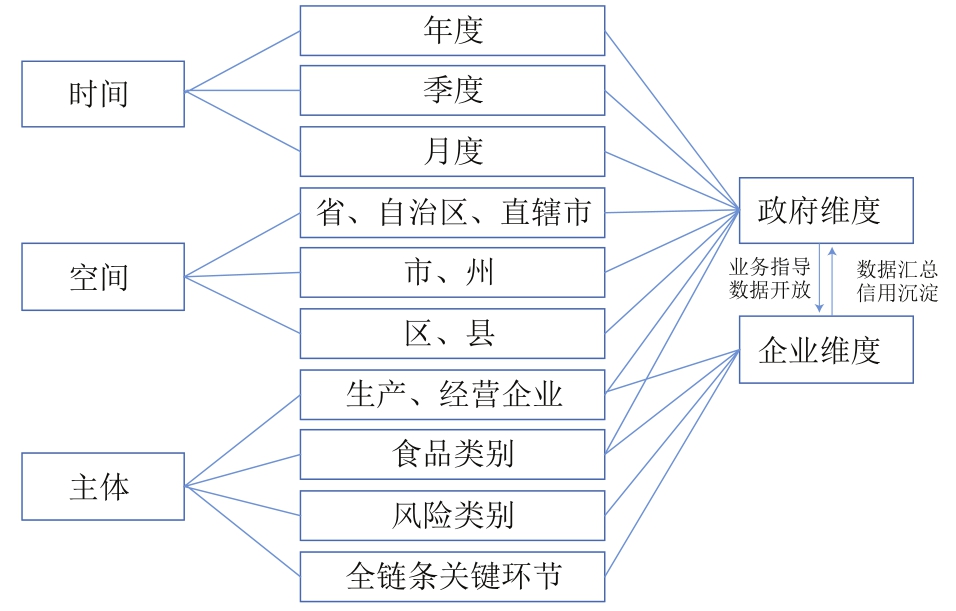

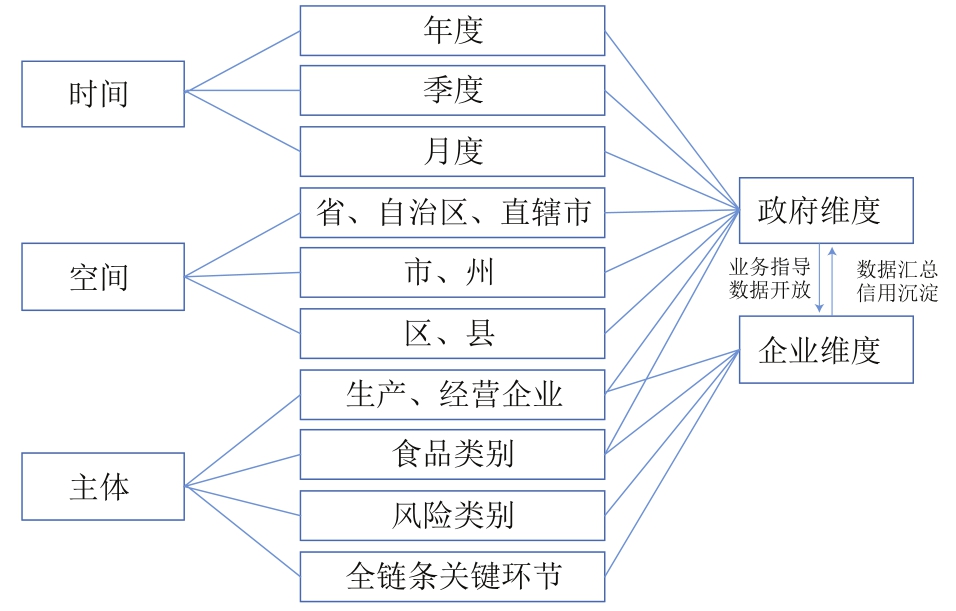

图1 全国一体化基于大数据的食品安全风险分级模式

Fig. 1 A model of nationally integrated big data-based food safety risk classification

Progress in Risk Ranking for Food Safety in China

王芳, 孙晓红, 陶光灿. 中国食品安全风险分级研究进展[J]. 食品科学, 2021, 42(21): 271-277. DOI:10.7506/spkx1002-6630-20210228-303. http://www.spkx.net.cn

WANG Fang, SUN Xiaohong, TAO Guangcan. Progress in risk ranking for food safety in China[J]. Food Science, 2021,42(21): 271-277. (in Chinese with English abstract) DOI:10.7506/spkx1002-6630-20210228-303. http://www.spkx.net.cn

地沟油、瘦肉精和塑化剂超标等事件的发生使食品安全问题成为社会关注热点,食品安全问题已成为我国的民生问题。食品供应链是指从种植养殖到消费的环节,该环节涉及了各式各样的风险,食品安全事件的发生与食品链环节上的风险息息相关[1];食品安全被视为我国风险评估工作的主要内容[2]。据统计,食品产业呈快速增长趋势,截至2018年,我国的食品生产企业有14.6万 家,食品生产加工小作坊28.6万 家[3],获得餐饮许可的单位465万 家[4],但是我国监管人员数量不足[5],有限的市场监管资源很难保障食品安全。

食品安全风险分级可使食品安全的监管资源得到合理配置,提高食品安全监管的效率,最大化地发挥市场监管的作用。食品安全风险分级的结果可以为监管者确定优先管理顺序提供科学依据,将有限的公共卫生资源应用到最重要的食品安全问题中,并为顺利解决这些问题提供管理决策的依据[6-7]。食品安全风险分级可以迅速确定食品安全危害,为确定重点监管企业、食品类别等提供依据,对高风险的对象进行高频次监管;相反,对低风险对象减少监管频次,进而降低监管成本[8]。

本文将总结国内外食品安全风险分级的研究现状,结合我国食品行业的现状和特点,分析不同主体应用食品安全风险分级的优势,讨论研究中存在的问题并尝试提出解决办法,旨在促进食品安全风险分级的发展以及食品安全监管资源的合理化配置,提高监管效能。

根据《食品法典》(2001年)定义,风险是对健康产生不利影响的可能性和影响的严重程度[9]。风险分析由风险评估、风险管理和风险交流3 个部分组成[10]。食品风险评估是科学评价人群暴露于食品、食品添加剂中的生物性、化学性和物理性危害因素对人群健康造成的不良影响[11]。风险分级是对比式的风险评估[12],是风险评估的一种新形式[13]。就食品行业来看,风险分级是一种综合分析食品危害发生的概率、消费者暴露危害的情况、危害对消费者健康产生的影响等因素,对食品中众多危害因素进行科学排序的方法[6]。从监管的角度定义食品安全风险分级,它是以风险分级分类监管为目的,依据影响食品安全的因素,采用主客观的方法,进行不同食品种类危害等级的划分和归类[14]。2016年,原国家食品药品监督管理总局对风险分级管理进行定义,认为其是以风险分析为基础,考虑食品生产经营者的动静态风险因素,包括食品类别、经营业态及经营规模、企业日常行政处罚、食品抽检情况,生产经营者投诉举报情况,依据风险评价指标,对食品生产经营者风险等级进行划分,最后根据等级结果决定监管资源的配置并进行管理[15]。

总的来说,食品安全风险分级是一种以保证食品的安全为目的,综合评价食品静态和动态风险因素产生的影响并进行分级排序的方法,它可以优化监管资源,提高监管效率,为食品安全管理奠定基础。

欧盟、美国等发达国家及地区在20世纪80年代末相继开展对风险分析的研究[16]。1991年,联合国粮食及农业组织(Food and Agriculture Organization of the United Nations,FAO)、世界卫生组织(World Health Organization,WHO)和国际食品法典委员会(Codex Alimentarius Commission,CAC)正式提出将风险分析技术应用于食品安全危害评价中[17]。

美国的食品安全风险分析起源于1997年发布的总统食品安全协议[18],美国是最早将风险分析应用到食品安全管理的国家之一,食品安全风险分析已成为美国食品安全管理的基础,同时也是制定食品安全管理政策的基础[19]。2011年,美国《食品安全现代化法》提出,由于联邦政府资源有限,要求美国食品与药品管理局(Food and Drug Administration,FDA)根据相关规章制度对食品企业及食品类别所具有的风险影响进行风险等级划分,依据不同频次执行监督检测等活动[20]。

1996年疯牛病事件成为欧盟食品安全的转折点,此事件促使欧盟开始制定食品安全的新法规[21]。1997年欧盟发布的《食品法律一般原则绿皮书》为欧盟食品安全管理在立法上提出了6 个目标,其中之一是确保欧盟的食品安全管理立法需要以科学证据和风险评估为基础。2000年,欧盟委员会发布了《食品安全白皮书》[22],书中确立的食品立法基本原则包括了采取风险分析制度,必要时在风险管理中使用“预防原则”。欧盟食品安全风险分级的做法是基于欧盟的EC 178/2002、EC 852/2004、EC 853/2004、EC 882/2004以及EC 854/2004号5 部法案。EC 178/2002号法案强调欧盟及其成员国需在风险分析的基础上管理食品安全;EC 852/2004和EC 853/2004号法案为监管部门提供了企业风险分级的依据;EC 882/2004以及EC 854/2004号为监管部门开展企业风险分级和监督检查提供了依据[23]。

2001年起,由于疯牛病、原牛肉标签错误等食品安全事故的不断发生,日本民众对本国的食品安全监管系统产生了不满,因此,2003年日本颁布《食品安全基本法》,强调消费者的权利需要得到保护,认为风险分析是制定并实施食品安全政策的依据,将风险评估和风险管理工作分开,同时成立了食品安全委员会,命其负责食品风险分析及其评估工作[24-25]。2005年8月,日本农林水产省在《农林水产省和厚生劳动省的食品安全风险管理标准程序手册》中提出应将风险的优先级分类纳入食品的风险管理之中[26]。

发达国家及地区对食品安全风险分析的研究较早,把风险分析视为制定食品安全政策的基础,同时也是食品安全风险分级实施的基础。发达国家及地区将食品安全风险分级写进法律和标准中,说明其对风险分级发展的重视。在监管资源有限的情况下,为了高效地控制食品安全风险,发达国家实施食品安全风险等级划分来提高监管效能。

目前,采用评分或赋值的方式对风险发生的可能性和严重程度进行等级排序是国际上的通用方法[13],利用这些方式,研究人员探索出了不少风险分级模型,包括定性、定量和半定量模型3 类[27]。如FDA向公众开放的iRISK(基于网络的定量风险评估系统,由美国政府机构内、外的专家合作开发)能够评估、比较食品危害物在食品供应链中造成的风险大小,同时还能对风险大小进行排序,iRISK利用蒙特卡洛模拟方法计算风险值,风险值大小由食品类型、危害物、加工模式、消费模式、剂量反应关系和健康指标等因素决定,是适合微生物风险分级的工具[28]。FDA还建立了1 种半定量的风险排序工具:病原体-食品组合归属风险排序工具(Pathogen-Produce Pair Attribution Risk Ranking Tool,P3ARRT)。P3ARRT是由流行病学关联强度、疾病严重程度、影响疾病风险的病原体特征、影响病原体流行和生存习性以及消费人群暴露病原体可能性等因素决定,这些因素可通过流行病学关联、疾病乘数、住院率和死亡率、易感人群、污染的流行性、相对传染性、消费情况以及保质期内病原体生长潜力8 个标准进行描述,对每个标准按1~4 分进行评分(例如针对易感人群,儿童、孕妇和免疫力低人群记为4 分,疾病的严重程度随着年龄的增长而增加的人群记为3 分,幼儿、老年人群记为2 分、不易感人群记为1 分),再计算各标准的权重,最终每个食品-病原体组合的总风险评分等于每个标准得分的总和乘以一个加权系数;该模型是系统、透明、可定制的工具,利用它可以优先生成食品-病原体组合,以便进一步、更严格地进行建模和风险评估工作[29]。欧洲食品安全署(European Food Safety Authority,EFSA)在P3ARRT的基础上,建立了一种非动物源性食品风险排序工具(Food of non-animal Origin Risk Ranking Tool,FoNAORRT),它是一种半定量工具,目的是对非动物源性食品与特定病原体的组合进行风险排序;FoNAO-RRT根据7 个标准计算食品-病原体组合的风险,对每个标准进行评分,同时确定每个标准的权重,风险总分等于每个标准得分的总和乘以一个加权系数,其中这7 个标准为食物和病原体之间的关联强度、疾病的发生率、疾病的负担值、剂量-反应关系、污染的普遍性、消费情况和保质期内病原体生长潜力[30]。荷兰国家公共卫生和环境研究所开发了快速定量微生物风险评估(swift quantitative microbiological risk assessment,sQMRA)的食品安全风险评估工具;sQMRA工具以电子表格的形式实现,分为模型表和结果表,是分析从零售阶段开始在交叉污染和厨房准备工作过程中影响病原体繁殖的相关因素,使用预定义的数学方程(比如计算零售过程中食品被污染和未被污染的部分的数量公式),计算食品-病原体组合导致的感染人数和疾病人数;这些因素包括研究对象所消耗的食品份数、单份食品的平均质量、零售环节食品中病原体的污染率、被污染食品中病原体的菌落平均数、发生交叉污染的食品数量百分比、交叉污染发生后从一份被污染食品转移到环境中的菌落数百分比、交叉污染发生后进入消化系统的菌落数百分比、食品被彻底加热/未彻底加热/未处理份数的构成比、食品烹饪后所残存的菌落数百分比、暴露人群中被感染率为一半时单份食品菌落数的平均值以及被感染人群中患病的比例[31-32]。国外已对许多食品种类及其风险进行了分级,如含肉混合食品[33]、禽肉[34]、猪肉[35]、新鲜农产品[36]等。

目前,国际上还没有通用的食品安全风险分级模型,美国和欧盟的食品安全风险分级模型主要是针对食品中的微生物和化学污染物。这些风险分级模型的分级效果与风险指标、数据要求、分级方法等有关,其中定量风险分级模型的分级效果最好,但是需要有足够数据的支持[37]。

2002年,我国的食品安全监管过程中就体现出分级的思想,卫生部发布食品卫生监督量化分级管理制度,提出在危险性评估的基础上对企业进行量化分级管理[38]。2005年浙江省在全面调查本省食品生产加工企业现状的基础上,制定《食品及食品用产品质量安全分级目录(试行)》,将食品危害分为高、中、低3 个等级,根据分级结果,强化重点企业监督和管理[39]。2009年《中华人民共和国食品安全法》首次将食品安全风险监测与评估工作纳入其中,我国开始重视风险评估工作,评估工作由国务院卫生行政部门直接负责,食品安全风险监测和评估的结果成为食品标准制定和食品监管工作实施的科学基础[40]。2009年国家食品安全风险评估专家委员会成立;2011年国家食品安全风险评估中心正式成立。2015年修订的《中华人民共和国食品安全法》首次明确提出食品安全监管部门在实施监管工作前,需要明确监管的重心、形式和频次,并在各个层面实施风险分级管理[41]。2016年,为提高食品安全监管工作效能和保障食品安全的能力,原国家食品药品监督管理总局制定了《食品生产经营风险分级管理办法(试行)》,规定指出了食品药品监督管理部门如何对食品生产经营风险等级划分[15]。

由于食品监管资源有限,我国选择国际通用方法——食品安全风险分级,来监管食品安全。我国2015年明确开始实施风险分级管理,2016年规范了食品生产企业的分级管理,随后各省结合食品生产企业特点,制定各省食品安全风险分级管理政策。

近年来,我国学者对食品安全风险分级的研究取得了不少的成果。Zhou Pingping等[42]考量了化学危害物发生的可能性和危害产生严重性两个因素,危害的严重性由化学物的急性毒性和慢性毒性指标综合判定,危害发生的可能性由目标人群中一般健康指导值与平均暴露量的比值决定,利用风险矩阵法建立了食品中化学物健康风险分级模型;李强等[14]从监管角度出发,采用专家打分法对加工食品安全风险分级指标进行确定,得到主要食品原料属性、食品占总膳食摄入量比例、历次监督抽检的风险监测结果、食品添加剂使用量、针对特殊人群造成健康影响、该食品行业安全控制水平、食品生产工艺复杂程度和社会关注度等8 个加工食品安全风险分级的评价指标。专家对每个加工食品的风险指标进行打分,各个加工食品的风险指标分数之和即为总风险值,再利用五标度法对加工食品进行风险分级;周少君等[43]以食品风险评估理论为基础,通过文献综述,从危害性、可能性和脆弱性3 个方面初步拟定风险指标体系,再利用德尔菲专家咨询法确定风险指标及其权重,最终建立了食品中化学性因素和生物性因素的风险分级方法和指标体系;胡书玉等[44]建立了食品中潜在危害物的风险分级模型,结合人群食品消费量、危害因素在食品中的暴露水平和危害因素对健康产生的毒性来确定食物中潜在危害物的风险大小,风险值为某种食品的每日消费量和某危害物在该食品中的本底值乘积之和与该危害物的每日可摄取量和人体体质量的乘积的比值乘以毒性分级值;李然等[45]利用风险矩阵理论,通过对化学污染物、微生物的危害性和可能性来确定健康风险等级,建立食品和病原体对的风险分级模型。其中化学污染物危害性的判定基于急性毒性指标和慢性毒性指标,可能性判定基于人群暴露危险因素的相关指标。微生物危害性的判定基于国际食品微生物标准委员会对不同食源性致病菌或毒素的危害分级,而可能性的判定则基于目标人群接触食品中致病菌的可能性;马宁等[6]在风险评估理论的基础上建立了水产品中重金属风险分级模型,该模型构建包含指标体系的建立和模型运算关系的确定两部分,指标涉及了毒性校正含量、超标率和食物消费量,通过数据分析和专家评价方法对指标进行赋值,运算关系由风险定量理论决定。随着大数据时代的发展,国内也有学者利用数据挖掘的方法对食品安全风险分级开展研究。如王小艺等[46]分析全国26 个省份的粮食抽检数据、结合计量信息和调研问卷信息,建立了多维层次的风险指标体系,包括食品类别、抽检省份、样品类别、抽样环节、区域类型、生产日期、抽检日期、抽检项目、检验指标、单位、危害性、社会性、经济性和监管性的14 个一级指标和34 个一级指标的属性指标,由专家对样本数据危害物进行风险分级,在此基础上,首先运用深度置信网络提取结构化数据特征,形成高纬度表征的特征集合,再结合多类模糊支持向量机的方法,以高维特征为输入,专家的分级结果作为输出,进行模型训练,建立了风险分级预警模型;范维等[47]利用反向传播神经网络分析牛、羊肉串检测数据,选取销售渠道、企业规格、加工日期、样品类型、样品属性、单价等属性为输入变量,以合格和不合格属性作为目标变量,建立了北京地区牛、羊肉串掺假风险预测模型,该模型可以对影响预测结果的风险进行等级排序,为监管部门规划风险监测方案提供依据。

风险矩阵、德尔菲法、决策树等常用于风险分级方法的研究,随着我国食品大数据产业的发展,反向传播神经网络、支持向量机等数据挖掘方法也被用于研究食品安全风险分级模型。尽管我国食品安全风险分级的模型多种多样,但目前的风险分级模型主要是针对食品中的化学污染物和微生物的风险分级模型,而对食品供应链环节等风险分级的模型却很少。

4.1.1 为制定监管政策提供依据

政府是食品安全监管过程中的主体,在食品安全监管过程中运用风险分级的方法,可以提前确定重点监管的食品污染物和食品类别,达到真正以风险为导向的食品安全监管提供科学依据的目的[45]。政府在监管过程中利用风险分级方法,可高效确定出食品污染物监测的优先次序,从而有针对性地制定预警方针、确定优先管理领域和合理分配风险监管资源[43]。

4.1.2 提高监管效能,降低监管成本

政府对食品生产经营单位进行风险分级,根据分级结果进行不同频次的监督检查、监督抽检等管理,高效使用监管资源,针对性地进行监管,降低人力物力成本。除此之外,食品安全风险分级方法可以快速确定食品安全危害,为监督监测重点对象提供依据,提高检测效率、降低检测成本[8]。

4.2.1 降低公众健康风险

近年来,食品风险管理的工作已成为食品安全监管的重点工作,基于风险管理的监管,使食品安全主体责任前移至食品企业经营者,迫使食品企业实施主动管理[48]。政府对企业进行风险分级管理,根据风险分级结果,高风险的企业监管频率比低风险企业的监管频率高,这将强化企业安全责任和风险意识,企业应采取防止风险发生的措施,提高食品的质量安全,防止食品从原材料、生产、运输到销售全链条出现问题,尽可能避免问题食品的出现,预防问题食品流入市场,达到降低公众健康风险的目的。

4.2.2 降低成本

企业利用风险分级的方法管理供应链各个环节,对各环节的风险进行风险排序,确定重点风险,合理配置企业监管资源,降低管理成本。在采取措施防止风险发生时,对每个环节的关注度不再均匀分配,而是针对性地采取措施,从而降低人力物力成本;除此之外,企业的食品安全得到保障,流入市场后对消费者的健康风险降低,这将降低政府对企业的惩罚成本。

目前一些食品安全风险分级结果存在一定的缺陷。如宋筱瑜等[7]在建立单核细胞增生李斯特菌风险分级模型中利用的消费频次是推算的,并不是真实数据,研究的结果缺乏一定的代表性。翟前前等[49]在研究吉林省的食品微生物定量风险分级模型时,存在缺失吉林省食品消费量数据的问题,加上吉林省食品微生物监测范围窄等因素,所以其模型存在一定的不确定性。因此,政府应重视扶持此方面的研究,使相关学者在研究模型时可以收集到更加全面的数据,进而保证分级结果的代表性。

周少君等[43]建立了以半定量风险评估为基础的食品安全风险分级方法,虽然利用了监督抽查和其他数据,但风险指标和权重分析仍以食品领域专家为主,存在一定的主观性。吕婧怡等[50]采用德尔菲法构建江苏省餐饮食品安全静态风险评价方法,德尔菲法是一种专家咨询法,也存在一定的主观性。监管人员在执行《食品生产经营风险管理办法》时,容易受到人情、利益等主观因素的影响[51]。总的来说,目前的食品安全风险分级方法存在一定的主观性,风险分级方法应该不断地修正并调整,继续研究风险分级的方法,将数据利用于风险分级方法中,尽量规避主观性。组织全体执法监管人员开展食品分级分类监管工作相关文件的学习,全面掌握风险等级分级分类标准、等级确定步骤、现场评定打分方法,提高监管人员的专业性,确保分级分类公平公正。

我国食品安全风险分级研究或针对部分环节,或针对化学危害物或者微生物,如宋筱瑜等[7]建立零售食品中单核细胞增生李斯特菌污染的风险分级模型,马宁等[6]对水产品中的重金属建立风险分级模型,李强等[14]针对加工环节建立风险分级模型,这些研究均缺乏针对食品全产业链的风险分级模型。食品安全涵盖了从农田到餐桌全过程,包含了种植、生产加工、运输、消费等多个环节,研究者应该尽可能地考虑食品产业链,建立相关风险分级模型。由于对各个环节的监管,相应地产生了具有高维、复杂等特点的食品安全数据[52]。食品安全相关数据涉及了法令法规中的标准数据、销售生产企业的数据等静态数据,企业食品安全体系监测和常规食品抽检产生的检验检测数据等动态数据,以及专家依据经验和文献调研给出的数据[53],在采集数据时,食品数据存在零散、封闭、低质等特征[54],导致采集的数据质量低,不能描述所有的风险指标。因此在研究风险分级方法时,应该采用大数据技术,实现危害分析和关键控制体系指导下的主要风险指标全覆盖。

我国以年为单位对食品生产经营者的风险进行分级,按每年的分级结果进行年度监督检查[15],但是食品风险对食品的影响会随着四季变化而变化,尤其是食品微生物的污染[55-56],不同季节食品微生物的检出概率不同。以年为单位进行食品安全风险分级的时效性不够,分级结果会与实际情况存在偏差,建议以季度为单位进行食品风险的分级。

我国食品的品种、加工方式及环境、添加剂的使用方式、包装储存方式都存在多样性[57]。我国对食品安全风险分级的指导多是宏观层面的,缺乏对微观如企业层面的风险分级指导。我国的风险分级不仅要从宏观角度出发,也要从微观层面出发,这样才能提高食品安全风险分级的精准度。

首先我国食品食安全监管数据公开度低,公开数据包括被抽样单位名称、被抽样单位地址、食品名称、规格型号、生产日期、不合格项目名称及数据和抽检机构等,缺少合格项目数据、不合格率、加工环境等指标,目前的数据难以全面描述食品供应链风险分级指标;其次企业数据不开放,相关人员不能了解企业风险情况,不利于研究食品安全风险分级方法。建议政府和企业可以参考张靖宇等[58]研究中给出的指标开放相应数据,促进我国食品安全风险分级研究的发展。

目前我国缺少类似iRISK的风险分析工具,iRISK只需要输入规定参数,即可进行风险评估。由于我国食品品种、加工方式及环境、包装贮存方式都存在多样性[57],所以该系统并不适合我国国情,因此,应针对性地研发智能化风险分级系统,易于监管人员操作,提高监管工作人员的工作效率。

综上所述,本文提出一种全国一体化、基于大数据的食品安全风险分级模式(图1),涵盖年度、季度、月度等时间维度,省(自治区、直辖市)、市(州)、区(县)等空间维度,生产经营企业、食品类别、风险类别、全链条关键环节等主体要素维度,且对应归结到政府宏观与中观维度和企业微观维度,政府对企业风险分级管理进行业务指导,同时向企业开放数据,企业向政府上报数据,同时上报风险分级管理的结果,形成食品安全主体责任信用的沉淀。该模式可兼顾宏观与微观进行责任划分,涵盖了风险分级的时间、空间和主体主要维度,可实现数据的集聚和开放共享;可更加具有针对性地加强风险分级结果的应用,提高食品安全分级管理的靶向性和时效性。

图1 全国一体化基于大数据的食品安全风险分级模式

Fig. 1 A model of nationally integrated big data-based food safety risk classification

食品安全风险分级是一种手段,能够为食品监督管理奠定基础,将食品的静态风险因素和动态风险因素相结合,评价食品风险程度及影响并进行分级,优化监管资源,提高监管效能。我国食品安全风险分级起步晚,尚存在一些问题,包括研究结果缺乏代表性、存在主观性、风险分级方法时效性差等。政府需要扶持食品安全风险分级的研究,构建时间、空间、主体一体化,基于大数据的食品安全风险分级模式。研究人员要建立更具综合性的风险分级方法,促进食品安全风险分级的方法研究,才能更有效地保障食品安全。

[1]张红霞. 我国食品安全风险因素识别与分布特征: 基于9314 起食品安全事件的实证分析[J]. 当代经济管理, 2021, 43(4): 66-67.DOI:10.13253/j.cnki.ddjjgl.2021.04.009.

[2]苏亚松, 张旻昱, 王宗水, 等. 我国风险评估研究的内容、方法与趋势: 基于文献分析的视角[J]. 科技管理研究, 2019, 39(9): 205-214.DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2019.09.030.

[3]市场监督管理总局. 2018年上半年市场环境形式分析[EB/OL].(2018-08-07)[2021-01-22]. http://www.gov.cn/xinwen/2018-08/07/content_5312353.htm.

[4]食品伙伴网. 2018中国食品发展大会在京召开 聚焦食品企业变革与创新[EB/OL]. (2018-11-26)[2021-02-19]. http://news.foodmate.net/2018/11/494296.html.

[5]陈莉莉, 高曦, 张晗, 等. 我国三省(市)食品安全监管资源现状及分析[J]. 中国卫生资源, 2016, 19(1): 74-77; 81. DOI:10.13688/j.cnki.chr.2016.15188.

[6]马宁, 王慧, 毛伟峰, 等. 水产品重金属风险分级模型建立及应用[J].中国食品卫生杂志, 2020, 32(3): 294-300. DOI:10.13590/j.cjfh.2020.03.015.

[7]宋筱瑜, 裴晓燕, 徐海滨, 等. 我国零售食品单增李斯特菌污染的健康风险分级研究[J]. 中国食品卫生杂志, 2015, 27(4): 447-450.DOI:10.13590/j.cjfh.2015.04.021.

[8]生吉萍, 李苗苗, 肖革新. 基于决策树排序的挂面中潜在危害物质风险分析[J]. 食品安全质量检测学报, 2020, 11(11): 3683-3688.DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2020.11.056.

[9]FELS-KLERX H, ASSELT E, RALEY M, et al. Critical review of method for risk ranking of food related hazards, based on risks for human health[J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition,2016, 58(2): 178-193. DOI:10.1080/10408398.2016.1141165.

[10]褚小菊, 冯力更. 食品风险分析在HACCP体系中的应用初探[J].食品研究与开发, 2006(4): 188-190; 184. DOI:10.3969/j.issn.1005-6521.2006.04.069.

[11]张立实, 李晓蒙, 吴永宁. 我国食品安全风险评估及相关研究进展[J].现代预防医学, 2020, 47(20): 3649-3652.

[12]周萍萍, 张磊, 焦阳, 等. 应用德尔菲法建立进口食品中化学性危害物质风险分级指标体系[J]. 食品安全质量检测学报, 2016, 7(5):2114-2119. DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2016.05.071.

[13]陈尚, 周少君, 邓小玲, 等. 食品中化学物危害风险分级研究进展[J].中国食品卫生杂志, 2017, 29(3): 374-378. DOI:10.13590/j.cjfh.2017.03.024.

[14]李强, 刘文, 孙爱兰, 等. 我国加工食品风险分级评价研究[J].食品与发酵工业, 2015, 41(9): 220-224. DOI:10.13995/j.cnki.11-1802/ts.201509042.

[15]国家食品药品监督管理总局. 食品生产经营风险分级管理办法(试行)[EB/OL]. (2016-09-12)[2020-10-19]. http://www.ipraction.gov.cn/article/zcfg/zcwj/202004/173294.html.

[16]孙君茂. 区域食物质量安全风险评估研究[D]. 北京: 中国农业科学院, 2007: 1-9.

[17]汪禄祥, 黎其万, 刘家富, 等. 风险分析在农产品质量安全管理中的应用[J]. 中国农学通报, 2006, 22(9): 85-87. DOI:10.3969/j.issn.1000-6850.2006.09.021.

[18]薛庆根, 高红峰. 美国食品安全风险管理及其对中国的启示[J]. 世界农业, 2005(12): 15-18. DOI:10.3969/j.issn.1002-4433.2005.12.005.

[19]葛宇, 巢强国. 美国食品安全风险分析程序解析[J]. 食品与药品,2008, 10(11): 74-76. DOI:10.3969/j.issn.1672-979X.2008.06.024.

[20]夏伟. 美国食品监管制度探析: 以美国《食品安全现代化法》为视角[J]. 广西质量监督导报, 2020(3): 181-183. DOI:10.3969/j.issn.1009-6310.2020.03.096.

[21]李夏菲. 英国食品安全监管体系: 从疯牛病事件出发[D]. 上海:复旦大学, 2012: 8-15.

[22]Commission of the European Communities. White paper on food safety[R/OL]. (2000-12-01)[2021-02-28]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51999DC0719&from=EN.

[23]李强, 刘文, 戴岳, 等. 德国食品企业风险分级分类监管制度[J].食品与发酵工业, 2014, 40(7): 121-125. DOI:10.13995/j.cnki.11-1802/ts.2014.07.047.

[24]韩春花, 李明权. 浅析日本的食品安全风险分析体系及其对我国的启示[J]. 农业经济, 2009(6): 71-73. DOI:10.3969/j.issn.1001-6139.2009.06.033.

[25]王芳, 陈松, 钱永忠. 国外食品安全风险分析制度建立及特点分析[J]. 世界农业, 2008(9): 44-47. DOI:10.3969/j.issn.1002-4433.2008.09.013.

[26]農林水産省. 農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書[EB/OL]. (2005-08-25)[2021-05-02].https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/eisei/bunkakai/06/pdf/data4.pdf.

[27]朱江辉, 宋筱瑜, 王晔茹, 等. 食品微生物风险分级研究进展[J].中国食品卫生杂志, 2015, 27(3): 322-329. DOI:10.13590/j.cjfh.2015.03.024.

[28]CHEN Y, DENNIS S B, HARTNETT E, et al. FDA-iRISK-a comparative risk assessment system for evaluating and ranking foodhazard pairs: case studies on microbial hazards[J]. Journal of Food Protection, 2013, 76(3): 376-385. DOI:10.4315/0362-028X.JFP-12-372.

[29]ANDERSON M, JAYKUS LA, BEAULIEU S, et al. Pathogen-produce pair attribution risk ranking tool to prioritize fresh produce commodity and pathogen combinations for further evaluation (P3ARRT)[J]. Food Control, 2011, 22: 1865-1872. DOI:10.1016/j.foodcont.2011.04.028.

[30]European Food Safety Authority Panel on Biological Hazards(BIOHAZ). Scientific Opinion on the risk posed by pathogens in food of non-animal origin. Part 1 (outbreak data analysis and risk ranking of food/pathogen combinations)[J]. EFSA Journal, 2013, 11(1): 3025.DOI:10.2903/j.efsa.2013.3025.

[31]EVERS E G, CHARDON J E. A swift quantitative microbiological risk assessment (sQMRA) tool[J]. Food Control, 2010, 21(3): 319-330.DOI:10.1016/j.foodcont.2009.06.013.

[32]朱江辉, 李凤琴. sQMRA在微生物定量风险评估中的应用[J]. 中国食品卫生杂志, 2011, 23(1): 46-49. DOI:10.13590/j.cjfh.2011.01.012.

[33]European Food Safety Authority Panel on Biological Hazards(BIOHAZ). Scientific opinion on public health risks represented by certain composite products containing food animal origin[J]. EFSA Journal, 2012, 10(5): 2662. DOI:10.2903/j.efsa.2012.2662.

[34]European Food Safety Authority Panel on Biological Hazards(BIOHAZ). Scientific opinion on the public health hazards to be covered by inspection of meat (poultry)[J]. EFSA Journal, 2012,10(6): 2741. DOI:10.2903/j.efsa.2012.2741.

[35]European Food Safety Authority Panel on Biological Hazards(BIOHAZ). Scientific opinion on the public health hazards to be covered by inspection of meat (swine)[J]. EFSA Journal, 2011,9(10): 2351. DOI:10.2903/j.efsa.2011.2351.

[36]BOXSTAEL S V, HABIB I, JACXSENS L, et al. Food safety issues in fresh produce: Bacterial pathogens, viruses and pesticide residues indicated as major concerns by stakeholders in the fresh produce chain[J]. Food Control, 2013, 32(1): 190-197. DOI:10.1016/j.foodcont.2012.11.038.

[37]European Food Safety Authority. Scientific opinion on the development of a risk ranking toolbox for the EFSA BIOHAZ Panel[J]. EFSA Journal, 2015, 13(1): 3939. DOI:10.2903/j.efsa.2015.3939.

[38]刘卫明. 食品卫生监督量化分级管理工作方法研究及应用[D]. 乌鲁木齐: 新疆医科大学, 2008: 4-6.

[39]屈凌燕, 吴巧丽. 浙江试行食品安全分级管理食品按风险分三类[EB/OL]. (2005-04-10)[2020-10-20]. http://news.sohu.com/20050410/n225111061.shtml.

[40]中华人民共和国中央人民政府. 中华人民共和国食品安全法[EB/OL].(2009-02-28)[2020-10-19]. http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246367.htm.

[41]河南省食药监管局. 新修订食品安全法10月1日起实施[EB/OL].(2015-10-10)[2020-12-28]. http://henan.ipraction.gov.cn/article/zcfg/202004/277943.html.

[42]ZHOU Pingping, LIU Zhaoping, ZHANG Lei, et al. Methodology and application for health risk classification of chemicals in foods based on risk matrix[J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2014, 27(11):912-916. DOI:10.3967/bes2014.129.

[43]周少君, 顿中军, 梁骏华, 等. 基于半定量风险评估的食品风险分级方法研究[J]. 中国食品卫生杂志, 2015, 27(5): 576-585.DOI:10.13590/j.cjfh.2015.05.021.

[44]胡书玉, 黄小龙, 黎绍学, 等. 食品潜在危害物风险分级模型研究及应用[J]. 食品研究与开发, 2016, 37(5): 157-161. DOI:10.3969/j.issn.1005-6521.2016.05.038.

[45]李然, 朱岩, 王勇, 等. 风险矩阵分级模型在哈尔滨市食品安全风险评估中的建立与应用[J]. 现代生物医学进展, 2018, 18(16): 3187-3191. DOI:10.13241/j.cnki.pmb.2018.16.042.

[46]王小艺, 王珍妮, 孔建磊, 等. 多维数据驱动粮食供应链危害物风险综合评价[J]. 食品科学技术学报, 2019, 37(6): 129-138.DOI:10.3969/j.issn.2095-6002.2019.06.018.

[47]范维, 高晓月, 董雨馨, 等. 基于数据挖掘建立北京地区牛、羊肉串掺假风险预测模型[J]. 食品科学, 2020, 41(20): 292-299.DOI:10.7506/spkx1002-6630-20200316-245.

[48]赵德余, 唐博. 食品安全共同监管的多主体博弈[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2020, 19(5): 80-92. DOI:10.7671/j.issn.1672-0202.2020.05.008.

[49]翟前前, 朱江辉, 方赤光, 等. 食品微生物定量风险分级模型初探与验证[J]. 中国食品卫生杂志, 2019, 31(3): 259-265. DOI:10.13590/j.cjfh.2019.03.014.

[50]吕婧怡, 李洲, 任文龙, 等. 江苏省餐饮食品安全静态风险监管评价方法应用研究[J]. 食品安全质量检测学报, 2020, 11(15): 5179-5183.DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2020.15.045.

[51]黄孝天. 企业食品生产风险等级细分评价模型研究[D]. 重庆: 重庆邮电大学, 2020: 12-14.

[52]甄俊涛, 刘臣. 高维数据多标签分类的食品安全预警研究[J]. 计算机技术与发展, 2020, 30(9): 109-114. DOI:10.3969/j.issn.1673-629X.2020.09.020.

[53]高亚男, 王文倩, 王建新. 集成模糊层级划分的LightGBM食品安全风险预警模型: 以肉制品为例[J]. 食品科学, 2021, 42(1): 197-207.

[54]刘姝, 王思宇, 王梦可. 食品安全数据采集与融合共享的研究[J].食品安全导刊, 2020(30): 162-163. DOI:10.16043/j.cnki.cfs.2020.30.121.

[55]王伟杰. 2017—2018年辽宁省市售食品中常见食源性致病微生物污染情况及其趋势分析[D]. 长春: 吉林大学, 2020: 20-22.

[56]卢卫疆, 李明, 王俊玲, 等. 2013—2018年渭南市食源性致病菌污染状况调查[J]. 职业与健康, 2020, 36(9): 1208-1212. DOI:10.13329/j.cnki.zyyjk.2020.0323.

[57]WU Y, CHEN J. Food safety monitoring and surveillance in China:past, present and future[J]. Food Control, 2018, 90: 429-439.DOI:10.1016/j.foodcont.2018.03.009.

[58]张靖宇, 生吉萍. 基于全面质量管理的食品安全企业数据库指标体系构建研究[J]. 食品安全质量检测学报, 2020, 11(14): 4880-4885.DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2020.14.064.