食品安全是全球公共卫生和食品工业中的核心议题。随着食品供应链的全球化和日益复杂,食品污染、掺假、微生物和化学残留等问题日益严峻,对消费者健康和食品行业的可持续发展构成了严重威胁。根据世界卫生组织的统计数据,每年约有6亿 人因食源性疾病而患病[1],频发的食品安全事件不仅增加了监管的难度,也对食品质量安全检测技术提出了更高的要求。

在此背景下,传统的食品质量检测方法主要依赖于化学和生物技术,能够对多个指标进行定性和定量分析,具有高精度、可靠性强、测定范围广等优势。这类方法在实验室环境中可提供详尽且准确的分析结果,广泛应用于食品成分、污染物和添加剂的检测。然而,随着食品安全问题的日益频发,这些传统方法的局限性日益显现。首先,传统方法检测周期较长,操作复杂,依赖高精度仪器和昂贵试剂,导致成本较高。此外,由于检测设备体积大且便携性差,传统方法难以满足现场检测需求,限制了其在现代食品供应链中的应用,尤其是在快速、实时检测中的应用[2]。因此,传统方法在高效、便捷的现代食品检测环境中面临越来越多的挑战。

深度学习作为人工智能的重要分支,在处理复杂数据、实现自动化分析和高效预测方面展示了巨大的潜力,逐渐成为了食品安全检测与风险预警中的重要工具[3]。与传统方法相比,深度学习技术具有自动特征提取、处理大规模数据和实时检测的优势,尤其在食品安全领域,其应用价值愈发突出。例如,卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)通过处理图像数据能够自动检测食品的外观缺陷和污染问题,显著提高了检测效率和准确性[4]。此外,深度学习可以结合高光谱成像技术[5]用于无损检测食品中的微量化学污染物和农药残留,实现实时监控和在线检测。此外,Transfomer架构依赖于其注意力机制的优越性,使得它能够对长序列进行建模[6],随着Transfomer在视觉领域应用的卓越性能得到验证后[7],利用Transfomer架构对食品图像进行处理,得到其组成成分进行分析与食品缺陷检测的应用也愈发普遍。

除食品检测外,深度学习在食品安全风险预警领域同样展现出强大的应用潜力。通过时间序列分析,深度学习能够捕捉食品生产和供应链过程中的动态变化,提前预测潜在风险。递归神经网络(recursive neural network,RNN)及其变体长短期记忆网络(long shortterm memory,LSTM)等模型可以基于历史数据实时预测食品质量变化,提前发出预警,协助食品生产企业和监管机构采取预防措施,减少相关安全事件的发生[8]。特别是在冷链物流等复杂供应链环境中,深度学习结合物联网传感器技术,能够实时监测温度、湿度等环境因素,实现全流程的风险监控[9]。同时,Transfomer架构极大地推动了自然语言处理技术(natural language processing,NLP)的发展,该技术凭借其对文本数据的强大分析能力,使其能够高效分析食品安全领域的文本相关数据,发掘潜在风险、监测安全舆论,为食品安全的风险预警提供了更强的技术支撑[10]。此外,图神经网络(graph neural network,GNN)处理非结构化数据时的出色能力使其可以有效融合食品安全数据信息和不同类型的实体信息,在融合异构风险指标后产生新的食品安全风险状况,从而为风险管理决策提供一定依据。

鉴于深度学习技术在食品安全检测与风险预警中的广阔应用前景,本文旨在系统综述该技术在食品安全检测、供应链监控和风险预警等领域的应用进展,探讨典型案例,并分析和探讨其在数据获取、技术可接受度及与其他技术融合等方面所面临的挑战与未来发展方向。

1 深度学习的概念以及分类

深度学习作为人工智能的重要分支,近年来在理论与应用上取得了显著进展。其核心思想源自于人工神经网络的多层结构,旨在模拟人脑神经元活动,自动从复杂数据中学习和推理。与传统机器学习不同,深度学习通过多层网络自动提取特征,适用于图像识别、自然语言处理和语音识别等复杂任务。

深度学习技术通过层次化的神经网络对输入数据进行逐层非线性变换,从低层特征到高层抽象特征进行逐步提取,最终生成预测结果。其核心机制为前向传播:输入数据经加权求和与激活函数处理,从输入层传递到输出层。在数据传递中的每一层,网络能够依赖线性变换捕捉数据中的复杂关系。特别是在处理高维、非线性数据时,深度学习模型表现出远超传统模型的性能[11]。传统机器学习依赖于人工设计特征,性能受限于输入特征的质量,而深度学习则能从数据中自动提取有用特征。以图像分类为例,CNN无需人工介入,能从原始图像中自动提取边缘、纹理等特征,并逐步捕捉更高级的形状信息,这使得CNN在计算机视觉领域表现优异[12]。

根据网络结构的不同,深度学习模型分为多种类型,各自具备不同的应用场景。前馈神经网络(feedforward neural network,FNN)是最基本的结构,由输入层、一个或多个隐藏层以及输出层组成,其中每层的神经元通过加权连接进行信息传递,形成非线性变换以处理输入数据,信息单向传递,适合处理结构化数据,但难以捕捉信息之间的时空依赖关系。CNN[13]通过卷积操作提取局部特征,由输入层、多个卷积层和池化层构成,最后连接全连接层和输出层,以逐层提取特征并进行分类或回归,广泛应用于图像分类与目标检测。RNN[14]则由输入层、隐藏层和输出层组成,其中隐藏层引入时间递归结构,通过递归连接使得前一时间步的输出能够反馈到当前时间步,从而有效地处理序列数据中的时间依赖性。为解决RNN在长序列处理中的梯度消失问题,Sherstinsky[14]提出了LSTM和门控循环单元(gated recurrent unit,GRU),提升了模型对长时间依赖的处理能力。此外,生成对抗网络(generative adversarial networks,GAN)[15]由生成器与判别器两个神经网络组成:生成器负责生成伪造数据以迷惑判别器,而判别器则试图区分真实数据和生成数据,两者通过对抗过程共同训练,逐渐提高生成数据的质量,该方法广泛应用于图像生成和风格迁移。自编码器[16]则作为无监督学习模型,由编码器和解码器两部分组成,编码器将输入数据压缩为低维表示(潜在空间),而解码器则将该低维表示重构为与输入尽可能相似的输出,从而实现数据的有效编码和重建,常用于降维、去噪和异常检测。GNN[17]是一类可以直接处理图结构数据的神经网络模型,它将节点的特征(如社交网络中的个人信息、分子结构中的原子特性等)与图的结构信息(节点之间的连接)结合起来,以学习节点、边、甚至整个图的表示,通过迭代地更新节点特征,网络能够捕获节点之间的关系和图的全局结构信息。

在食品安全领域,深度学习技术已经成为提升检测、监控和管理效率的关键工具。不同的数据类型决定了深度学习在该领域的多样化应用,图1展示了深度学习在食品安全领域主流的应用类型:CNN、RNN、Transfomer以及新兴的GNN技术。每种技术针对食品安全中不同的核心问题提供了相应的解决方案,涵盖了从自动化质量检测、供应链追溯,到法规审查与舆情监控等广泛场景[3]。计算机视觉领域中的CNN与基于Transfomer架构的各种卷积变体技术通过对图像分析提升食品质量评估和异物检测的准确性,RNN则通过对时序数据的分析在供应链管理、冷链监控与安全预警中发挥重要作用,而基于Transfomer框架的大语言模型推动了NLP技术的发展,NLP技术则为法规合规、文本挖掘与消费者反馈的分析提供了智能化支持。GNN可以高效处理图结构数据,通过节点特征和图结构的结合,能够捕获节点之间的复杂关系,保留并利用食品安全数据的复杂性。这些深度学习技术的综合应用为食品安全提供了全方位、智能化的解决方案,显著提高了管理效率与安全性,同时推动了食品安全保障的标准化与精准化发展。

图1 深度学习技术在食品安全领域的应用

Fig. 1 Application of deep learning in the field of food safety

2 深度学习在食品安全检测领域的应用

计算机视觉(computer vision,CV)技术是一种专门处理图像数据的深度学习方法,其核心原理基于模仿人类视觉系统对图像特征的分层处理能力。CV技术对于图像处理的强大能力已经在许多领域得到了验证。例如,在医学领域,CV技术分析医学成像能够准确地检测肿瘤和其他不规则现象[18];在语音处理领域,CV技术通过对音频的时频图谱进行特征提取,能够实现说话人识别、文本转语音[19]等技术;在身份识别领域,CV技术通过识别与人脸相关的特定物理特征用于生物识别用户身份验证[20];在物体检测领域,CV技术可以在图片中识别多个物体的种类和位置[21],从而为自动驾驶、视频监控等环境提供支撑。随着深度学习的发展,计算机视觉领域的网络架构从简单的CNN开始,不断提出了基于残差连接的Resnet[22]、基于Transfomer的VIT[7]等模型,它们极大地提高了计算机视觉任务的性能。而在食品安全检测领域,利用CV技术处理图像的强大能力,能够有效地自动化分析复杂的高维度食品检测相关数据。以食品质量检测为例,利用CNN通过卷积层提取食品图像中的边缘、颜色分布等低层次特征,逐步构建食品表面纹理、形状等高层次特征,最终利用全连接层进行食品的分类与分级[23]。Transfomer结合卷积神经网络能够进一步提升食品安全检测与食品质量分类的准确性。这种端到端的处理方式可以不依赖于人工设计特征,利用神经网路模型自主学习高纬度的特征,极大提升了自动化检测的效率与准确性。

食品安全检测是确保食品在从生产、加工、运输到消费的各个环节中符合卫生和安全标准的重要手段,目的是识别、评估并控制可能对消费者健康构成威胁的因素。除了基础的污染物和过敏原检测以外,食品掺假的检测与食物品质的划分也同样重要。本质上讲,检测过程可以理解为识别判断该目标食品是否满足要求,并做出分类的过程。而深度学习在模式识别与分类任务上得到了广泛的应用,CV技术能够从图像或视频数据中提取有效的特征,进行理解和解读,并据此做出相关的分析和决策[24]。这种特性使CV技术在食品安全检测领域得到了众多应用,如表1所示。

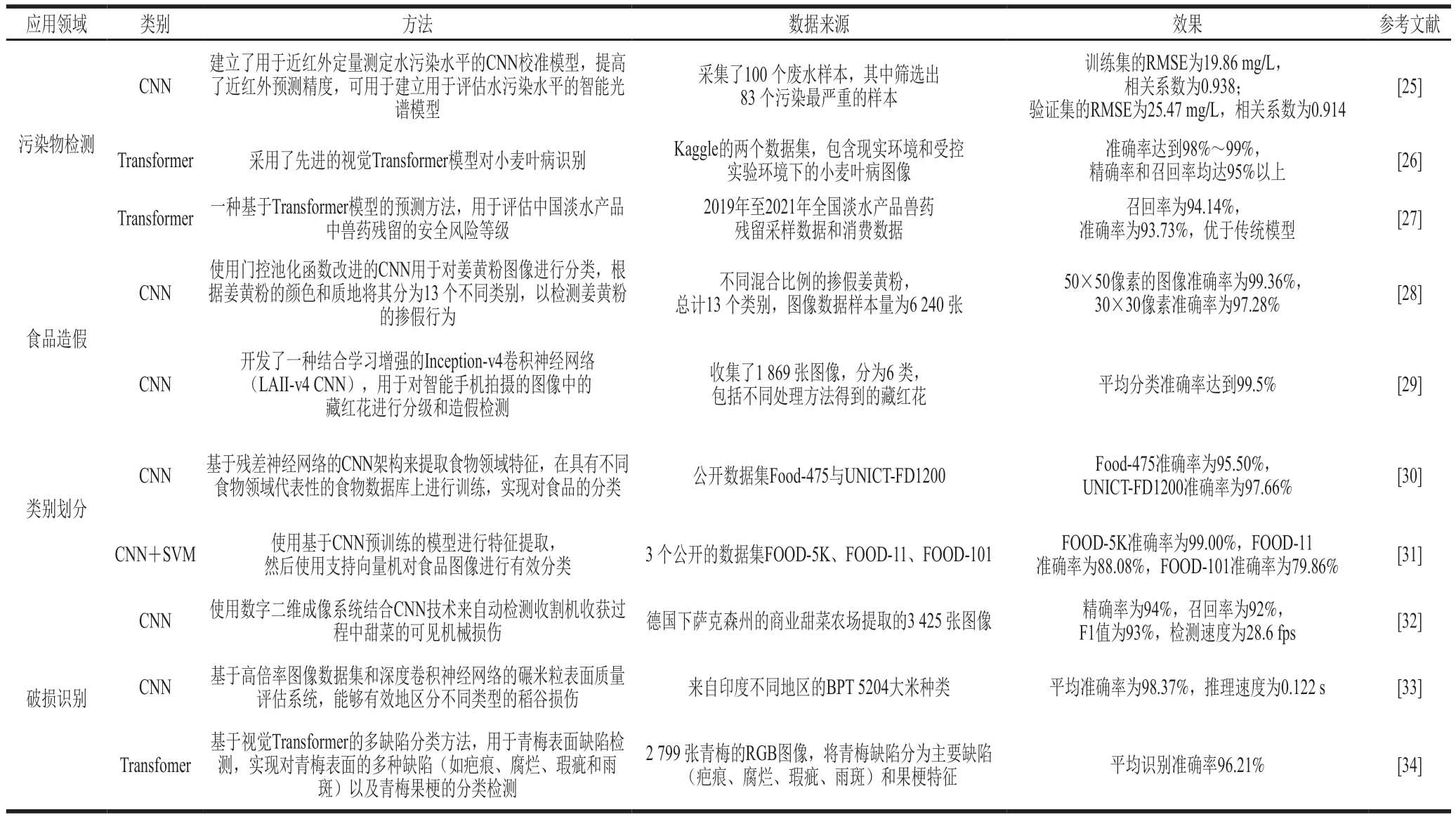

表1 CV技术在食品安全检测领域的应用

Table 1 Application of CV in food safety testing

应用领域类别方法数据来源效果参考文献CNN建立了用于近红外定量测定水污染水平的CNN校准模型,提高了近红外预测精度,可用于建立用于评估水污染水平的智能光谱模型采集了100 个废水样本,其中筛选出83 个污染最严重的样本训练集的RMSE为19.86 mg/L,相关系数为0.938;验证集的RMSE为25.47 mg/L,相关系数为0.914[25]污染物检测Transformer采用了先进的视觉Transformer模型对小麦叶病识别Kaggle的两个数据集,包含现实环境和受控实验环境下的小麦叶病图像准确率达到98%~99%,精确率和召回率均达95%以上[26]Transformer一种基于Transformer模型的预测方法,用于评估中国淡水产品中兽药残留的安全风险等级2019年至2021年全国淡水产品兽药残留采样数据和消费数据召回率为94.14%,准确率为93.73%,优于传统模型[27]食品造假CNN CNN使用门控池化函数改进的CNN用于对姜黄粉图像进行分类,根据姜黄粉的颜色和质地将其分为13 个不同类别,以检测姜黄粉的掺假行为开发了一种结合学习增强的Іnception-v4卷积神经网络(LAII-v4 CNN),用于对智能手机拍摄的图像中的藏红花进行分级和造假检测不同混合比例的掺假姜黄粉,总计13 个类别,图像数据样本量为6 240 张50×50像素的图像准确率为99.36%,30×30像素准确率为97.28%[28]收集了1 869 张图像,分为6 类,包括不同处理方法得到的藏红花平均分类准确率达到99.5%[29]类别划分CNN基于残差神经网络的CNN架构来提取食物领域特征,在具有不同食物领域代表性的食物数据库上进行训练,实现对食品的分类公开数据集Food-475与UNICT-FD1200Food-475准确率为95.50%,UNICT-FD1200准确率为97.66%[30]CNN+SVM使用基于CNN预训练的模型进行特征提取,然后使用支持向量机对食品图像进行有效分类3 个公开的数据集FOOD-5K、FOOD-11、FOOD-101FOOD-5K准确率为99.00%,FOOD-11准确率为88.08%,FOOD-101准确率为79.86%[31]CNN使用数字二维成像系统结合CNN技术来自动检测收割机收获过程中甜菜的可见机械损伤德国下萨克森州的商业甜菜农场提取的3 425 张图像精确率为94%,召回率为92%,F1值为93%,检测速度为28.6 fps[32]破损识别CNN基于高倍率图像数据集和深度卷积神经网络的碾米粒表面质量评估系统,能够有效地区分不同类型的稻谷损伤来自印度不同地区的BPT 5204大米种类平均准确率为98.37%,推理速度为0.122 s[33]Transfomer基于视觉Transformer的多缺陷分类方法,用于青梅表面缺陷检测,实现对青梅表面的多种缺陷(如疤痕、腐烂、瑕疵和雨斑)以及青梅果梗的分类检测2 799 张青梅的RGB图像,将青梅缺陷分为主要缺陷(疤痕、腐烂、瑕疵、雨斑)和果梗特征平均识别准确率96.21%[34]

通过光谱提取信息分析食品中的组成成分已经成为重要的食品安全检测的方式之一,该技术通过分析食品中不同成分的光谱特征,能够检测出微量化学污染物、农药残留、判断食品成分的真实性以及分析食品的物理和化学特性。但是光谱技术产生的数据具有高维度和非线性的特点,传统的数据处理方法难以有效地处理这些信息,而CNN擅长从高维的图像信息中提取潜在的特征关系,因此,CNN结合光谱分析技术成为了食品安全检测领域有效的方式。Zhang Xiaolei等[35]提出了一种采用端到端的卷积神经网络,用于从光谱数据中进行定量分析,模型与传统的偏最小二乘回归(partial least squares regression,PLSR)、主成分分析结合人工神经网络(principal component analysis-artificial neural network,PCA-ANN)、支持向量回归(support vector regression,SVR)方法,以及其他CNN模型进行了对比。在玉米蛋白含量、药片活性成分含量、小麦蛋白含量以及土壤有机碳含量4 个公开数据集上的预测均方根误差(root mean square error of prediction,RMSEP)和决定系数评分得到了最佳的效果。Nie Pengcheng等[36]通过结合太赫兹成像技术与深度卷积神经网络,开发了一种新的农药多残留检测方法,与传统的反向传播神经网络(back propagation neural network,BPNN)模型进行对比。结果显示,深度卷积神经网络(deep convolutional neural network,DCNN)模型的准确率更高,达到了96.74%,成功实现了对香椿叶表面苯并咪唑类农药残留的快速、无损检测和可视化。Nallan Chakravartula等[5]通过CNN模型结合傅里叶变换近红外光谱技术,定量预测咖啡中包括菊苣、麦芽和玉米的掺假物。研究对比了标准化化学计量学方法(如偏最小二乘法(partial least squares,PLS)和间隔偏最小二乘法(interval partial least squares,iPLS))的性能,CNN在预测掺杂物浓度方面表现最好,预测的均方根误差(root mean squared error,RMSE)在0.76%~0.82%之间,且偏差低于0.1%,明显优于PLS和iPLS模型的RMSEP范围(0.72%~3.045%),证明了CNN在掺假检测中的有效性。De Silva等[37]提出了一种结合视觉Transformer(vision Transformer,ViT)和CNN的混合模型,用于多光谱植物病害检测。研究采用了ViT和CNN的混合架构,分别使用ViT-B16、Swin Transformer等模型,并在不同滤光片数据上进行对比。实验表明,ViT-B16在所有滤光片数据集上达到了最高的测试准确率、精确率、召回率和F1分数,平均值分别为83.3%、90.1%、90.75%和89.5%。在针对食品安全品质检测的问题上,传统方法主要依赖于化学分析法和人工检测,如气相色谱、液相色谱、质谱法以及微生物培养等,这些方法具有较高的准确性,但是涉及到检测周期长、成本高、检测过程复杂等问题。随着深度学习领域的发展,利用CNN技术实现无损检测能够克服传统方法的短板,显著提高检测的效率和精度。Kozłowski等[38]将CNN应用在大麦品种质量的分类中,针对传统方法的局限性,作者采用深度学习模型提高分类准确率。该研究实现了93%以上的分类准确性,帮助实现了自动化的大麦品质检测和划分。丁浩晗等[39]利用CNN技术结合残差神经网络的方法预测奶粉的分散性和堆积密度,对比传统的物理、化学检测方法,该方法在预测速溶全脂奶粉的分散性、松散密度和振实密度方面的准确率分别达到97.50%、98.75%和95.00%,为奶粉品质的在线快速检测与质量划分提供了新的技术路径。Hu Jun等[40]提出了一个基于CNN的高效、低成本的鱿鱼种类分类和新鲜度评估系统,结合深度学习技术,实现了自动化、非侵入性分类。该系统能够自动识别3 种北太平洋常见的鱿鱼种类,并根据图像中红色区域的比例来评估鱿鱼的新鲜度,实验测试了120 个图像集,改进的Faster-R-CNN模型对鱿鱼种类的平均准确率为85.7%,平均交并比(intersection over union,IOU)为80.1%,平均处理时间为0.144 s。项辉宇等[41]提出一种基于图像处理和深度学习的苹果质量检测与分级方法,通过对苹果的大小、颜色和缺陷进行自动检测并评级,总体分类准确率平均可达91.5%。Aghamohammadesmaeilketabforoosh等[42]提出了一种结合ViT和注意力CNN的混合方法,用于优化草莓病害和质量检测。结果显示,ViT在草莓病害和成熟度检测上表现最佳,准确率达98.4%,精确率接近99%,优于传统模型,这表明其在草莓病害检测和成熟度分类任务中具有出色的性能。研究为草莓种植者提供了一种自动化、高效的监控方法,有望通过摄像头监控等手段来提高草莓的病害管理水平。

总之,CV技术通过其独特的结构和高效的图像处理能力,可以帮助解决食品安全检测中的多项核心问题。从食品质量评估到异物检测,再到成分分析与分类识别,CV技术为自动化食品安全检测提供了技术支撑。同时,随着硬件加速器(如GPU)和大数据处理能力的提升,CV技术在食品安全领域的应用前景将更加广阔,进一步推动食品安全检测技术的革新和发展[43]。

3 深度学习在食品安全风险预警领域的应用

食品安全风险预测是通过收集和分析与食品生产、加工、运输、储存和消费等环节相关的数据,来评估和预测可能的食品安全风险,从而提前采取措施,防止食品安全事件的发生。利用深度学习技术来减少食品健康危害事件的发生已经逐渐成为了人工智能与食品行业交叉领域的研究热点。食品安全风险预测的主要目标是预防食品安全事件,通过利用多种技术,如机器学习、深度学习、知识图谱和图神经网络等,帮助企业和监管机构更有效地识别、评估和控制食品安全问题,确保食品链中的每一个环节都符合安全标准,从而保护消费者的健康。如表2所示,深度学习技术已经被应用在了食品安全风险预警领域的不同过程,均实现了超越传统方法的优越性能。

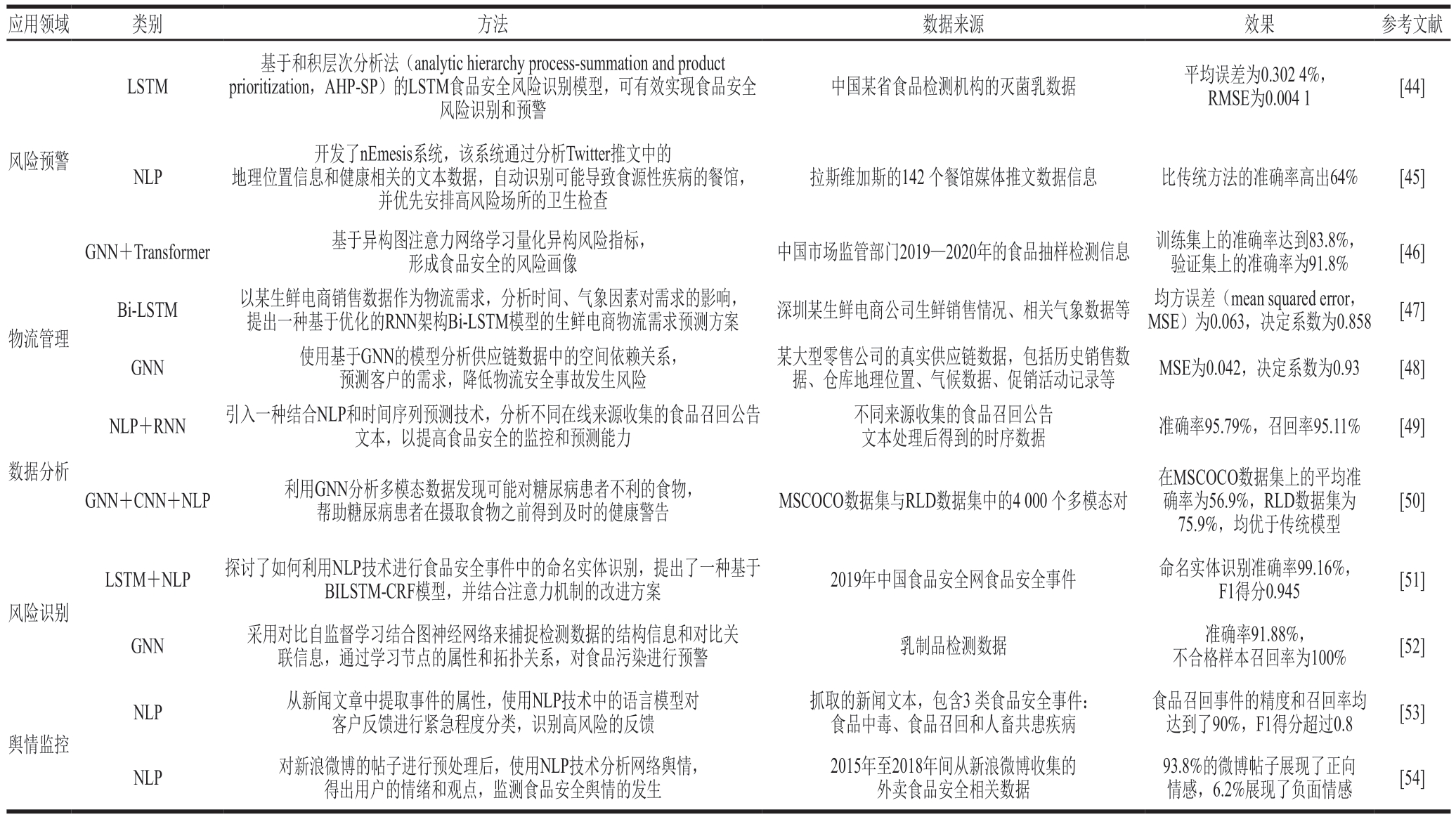

表2 深度学习技术在食品安全风险预警领域的应用

Table 2 Application of deep learning in food safety risk early warning

应用领域类别方法数据来源效果参考文献LSTM基于和积层次分析法(analytic hierarchy process-summation and product prioritization,AHP-SP)的LSTM食品安全风险识别模型,可有效实现食品安全风险识别和预警中国某省食品检测机构的灭菌乳数据平均误差为0.302 4%,RMSE为0.004 1[44]风险预警NLP开发了nEmesis系统,该系统通过分析Twitter推文中的地理位置信息和健康相关的文本数据,自动识别可能导致食源性疾病的餐馆,并优先安排高风险场所的卫生检查拉斯维加斯的142 个餐馆媒体推文数据信息比传统方法的准确率高出64%[45]GNN+Transformer基于异构图注意力网络学习量化异构风险指标,形成食品安全的风险画像中国市场监管部门2019—2020年的食品抽样检测信息训练集上的准确率达到83.8%,验证集上的准确率为91.8%[46]物流管理Bi-LSTM以某生鲜电商销售数据作为物流需求,分析时间、气象因素对需求的影响,提出一种基于优化的RNN架构Bi-LSTM模型的生鲜电商物流需求预测方案深圳某生鲜电商公司生鲜销售情况、相关气象数据等均方误差(mean squared error,MSE)为0.063,决定系数为0.858[47]GNN使用基于GNN的模型分析供应链数据中的空间依赖关系,预测客户的需求,降低物流安全事故发生风险某大型零售公司的真实供应链数据,包括历史销售数据、仓库地理位置、气候数据、促销活动记录等MSE为0.042,决定系数为0.93[48]NLP+RNN引入一种结合NLP和时间序列预测技术,分析不同在线来源收集的食品召回公告文本,以提高食品安全的监控和预测能力不同来源收集的食品召回公告文本处理后得到的时序数据准确率95.79%,召回率95.11%[49]数据分析GNN+CNN+NLP利用GNN分析多模态数据发现可能对糖尿病患者不利的食物,帮助糖尿病患者在摄取食物之前得到及时的健康警告MSCOCO数据集与RLD数据集中的4 000 个多模态对在MSCOCO数据集上的平均准确率为56.9%,RLD数据集为75.9%,均优于传统模型[50]风险识别LSTM+NLP探讨了如何利用NLP技术进行食品安全事件中的命名实体识别,提出了一种基于BILSTM-CRF模型,并结合注意力机制的改进方案2019年中国食品安全网食品安全事件命名实体识别准确率99.16%,F1得分0.945[51]GNN采用对比自监督学习结合图神经网络来捕捉检测数据的结构信息和对比关联信息,通过学习节点的属性和拓扑关系,对食品污染进行预警乳制品检测数据准确率91.88%,不合格样本召回率为100%[52]NLP从新闻文章中提取事件的属性,使用NLP技术中的语言模型对客户反馈进行紧急程度分类,识别高风险的反馈抓取的新闻文本,包含3 类食品安全事件:食品中毒、食品召回和人畜共患疾病食品召回事件的精度和召回率均达到了90%,F1得分超过0.8[53]舆情监控NLP对新浪微博的帖子进行预处理后,使用NLP技术分析网络舆情,得出用户的情绪和观点,监测食品安全舆情的发生2015年至2018年间从新浪微博收集的外卖食品安全相关数据93.8%的微博帖子展现了正向情感,6.2%展现了负面情感[54]

3.1 RNN在食品安全风险预警领域的应用

RNN擅长处理时间序列数据和顺序依赖性较强的任务。其核心原理基于循环结构,能够捕捉输入数据中的动态变化信息,因此在需要处理连续或有顺序关系的数据中表现出色[55]。食品安全领域中的许多关键问题,如供应链监控、冷链物流管理、食品安全事件预测等,都依赖于时间序列数据进行分析。在此背景下,RNN在这些领域的应用中展现出了巨大的潜力,尤其是通过其变体如LSTM和GRU,进一步解决了传统RNN的长期依赖问题,使其在食品安全中的应用更加广泛[56]。

RNN的工作原理与传统的前馈神经网络不同,其关键在于网络中的隐藏层不仅接收当前时间步的输入,还能够将前一个时间步的输出反馈至当前时间步。通过这种递归反馈机制,RNN可以记住先前的信息,使其能够处理时间依赖性强的数据。在食品安全领域中,时间序列数据在供应链、环境监控和质量控制中都至关重要,RNN可以通过分析这些序列数据,有效捕捉历史信息的影响,为食品安全提供强大的时序分析工具[57]。因此,如表2所示,RNN被广泛地应用在食品安全领域的供应链监控、冷链物流管理、食品安全事件预测及消费者反馈分析等多个关键任务中。

食品供应链涵盖了从生产、运输、存储到配送的多个环节,每个环节都可能存在引发食品安全风险的因素[58]。通过应用深度学习技术对供应链中的各类数据进行智能分析,可以自动识别潜在的风险点,从而有效预防食品安全事故的发生。深度学习技术通过实时监控动态变化的时间序列数据和环境参数,如生产设备的运行状态、仓储环境的温湿度、冷链物流中的温度等,能够提前预测并识别潜在的食品安全风险。结合时间序列分析模型,该技术可以迅速捕捉到环境参数的异常变化并及时发出预警,使企业能够及时调整物流条件,避免因环境因素导致的食品质量下降。

利用RNN能够处理时间序列数据的特点,可以动态地建模食品供应链中的各种过程,如生产、运输、存储和配送,RNN可以在这基础之上实时监控和分析数据,及时发现异常情况。在数据序列较短或对计算资源要求不高的情况下,标准的RNN能够提供快速、可靠的预警服务,帮助食品企业及时应对潜在的安全风险。Bhagya Raj等[59]使用RNN技术预测蜂蜜的黏弹性,利用黏度、损耗模量和储能模量、温度、含水量和频率等参数,分析环境条件(如湿度和温度)对蜂蜜的黏弹性的影响,帮助评估蜂蜜的质量和适宜性,从而在蜂蜜供应链中实现风险预警。Lamrini等[60]使用RNN技术模拟面包面团的揉制机制,预测面团温度和制作面包所需的机械功,这项研究对面包制作过程中的各个参数进行建模,有助于优化烘焙过程中的能源消耗并监控烘焙过程中可能出现的问题,实现对面包产品质量风险的预警。Fathi等[61]将RNN应用于渗透脱水过程,预测在特定浓度、温度和浸泡时间下的质量变化,如水分散失、固体增益和颜色变化,这有助于控制食品的脱水效果,对食品的保存期限和食品安全性进行风险评估。Shermila等[62]使用了RNN技术来提取食物图像的特征,这些特征帮助后续的食物分类任务。特征包括图像的形状(如圆形、长条形等)、大小(如面积、体积等)、纹理(如光滑、粗糙等)和颜色(如颜色分布、主色调等),研究使用蜻蜓算法调整RNN的参数,以提高特征提取的准确性和效率,这些特征对于后续的食物分类和卡路里计算至关重要,对食物正确的分类可以有效规避风险。Ameer等[63]使用RNN优化从植物材料中提取生物活性化合物的过程,同时考虑了溶剂浓度、提取时间、固体-液体比和微波功率等参数,研究结果表明,优化提取过程后提高了提取效率和产品质量,有助于预测和预防可能的食品安全问题。

然而,在食品风险预警中,标准的RNN存在长期依赖问题,即当处理的序列非常长时,早期的信息可能会逐渐消失或变得不再重要,这一现象主要源于梯度消失或梯度爆炸问题,导致模型难以学习到远距离的依赖关系。食品供应链涉及多个环节,每个环节都会产生大量的时间序列数据,如温度、湿度、pH值等。这些数据的长期依赖关系对于准确预测食品安全风险至关重要。然而,标准的RNN在处理这些长序列数据时,往往难以捕捉到早期的重要信息,导致预测精度下降。为解决这个问题,研究人员提出了LSTM这种改进型的RNN架构,这些模型通过引入特定的门控机制来保留重要的长期信息,有效缓解了长期依赖问题[14]。Geng Zhiqiang等[44]提出一种基于LSTM的新型风险预警建模方法,该方法集成了AHP-SP。采用数据模糊化方法来克服食品安全检测数据的不确定性,并将处理后的数据视为LSTM的输入。AHP-SP方法用于融合检测数据的风险,获得的风险值被视为LSTM的预期输出。最后,将所提方法应用于来自中国某食品检测机构的一组灭菌牛奶数据。案例研究表明,所提方法得到的分析结果可以帮助相关部门制定有针对性的食品安全风险防控措施。Zhong Jie等[8]提出了一种基于熵权的层次分析法结合RNN技术的食品安全预警方法,根据海量、高维食品检测数据的特点,建立AE-RNN模型进行风险精准预测,以实现食品检测数据的智能端到端风险预测和预警。研究结果表明,可以使用模型评估未知食品的风险值,对不合格和风险预警样本进行进一步的溯源分析,以方便监管部门采取相关措施。Do等[64]提出了用于食品分类的LSTM模型。作者基于LSTM模型的架构,采用了一种分类器预测食品在保存过程中的不同状态,所提出的LSTM模型的分类结果在多个深度学习模型中取得了最佳性能,同时保证了食品保存过程中风险预警的准确度。Han Yongming等[65]为了更好地预测并有效指导和及时调整过程效率较低的反厌导过程,提高原材料利用率,提出了一种基于LSTM融合合成少数过采样技术(synthetic minority oversampling technique,SMOTE)数据扩展方法的食物垃圾生成过程预测模型。少数类样本基于SMOTE进行扩展,用作LSTM的输入,以构建实际工业厂房食物垃圾过程的甲烷产生预测模型。作者所提出的数据驱动的方法避免了复杂化学过程的影响,可以更好地利用数据之间的时间特性,也能够保证食物垃圾生产过程的风险估计值的准确性。Örnek等[66]使用LSTM技术学习胡萝卜长度和不同间隔直径之间的关系来预测胡萝卜体积,LSTM的递归性质使其能够在处理胡萝卜的尺寸数据时记住重要的信息,并利用这些信息进行预测,监测任何可能影响胡萝卜体积和质量的因素。LSTM在该研究中展示出了高效预测胡萝卜体积的能力,其决定系数为0.976 6,RMSE为0.031 2,表明模型具有较高的预测准确性。通过分析历史数据,LSTM可以预测未来胡萝卜生长过程中可能出现的风险,如疾病、虫害或不利的环境条件。模型还可以为农业工作者提供决策支持,帮助他们确定最佳的收获和包装时间。

3.2 Transfomer在食品安全风险预警领域的应用

Transformer模型是由Vaswani[6]在2017年提出的一种神经网络架构,用于处理序列数据,不同于传统的RNN和LSTM,Transformer完全基于注意力机制,不依赖于序列的顺序处理,使其能够更好地并行化训练。该模型通过自注意力机制来捕捉序列中各个位置之间的关系,从而实现高效的特征表示,推动了大语言模型在NLP领域的快速发展。典型的应用领域例如GPT(generative pretrained Transformer)系列模型[67],这些模型擅长从给定的上下文中生成连贯的自然语言文本,可以用来生成新闻、小说、脚本等,甚至可以与人进行对话。将NLP技术应用到各个行业的垂直领域已经成为了研究热点。例如,在气象预测领域,华为推出的盘古气象大模型利用三维神经网络(3D earth-specific Transformer)来处理复杂的不均匀3D气象数据,在中长期气象预报上实现了精度超过传统数值[68]。NLP技术主要用于对文本数据的理解与处理,核心原理是利用Transfomer模型架构(如T5[69]、BERT[70]、LLaMA[71]等)对自然语言进行解析和处理[72],这使得NLP能够有效地处理食品安全领域中的各种文本数据。食品安全不仅涉及实际的物理检测和监控,还包含大量基于文本的信息,如法规和标准的解读、消费者反馈的分析、事件报告的自动处理等。NLP技术通过对大量文本数据的自动化处理,能够从中提取关键信息、发现潜在风险并提供决策支持[73],构建一个食品领域的垂直大模型能够使得食品安全管理变得更加智能化和高效。

近年来,国内食品安全事件频发,食品安全新闻在世界各地不断报道,每天都有海量的食品安全事件出现。NLP技术可以通过对大量非结构化数据的自动化分析,实现对食品安全事件的早期识别与响应[10]。在食品安全领域,传统的风险预警依赖于事后分析和抽检,难以及时发现潜在的食品安全问题。此外,随着社交媒体、新闻报道和多种数据源的广泛应用,食品安全相关的数据量迅速增长,传统的方法已经难以满足监控预警需求,而NLP技术的引入为食品安全风险预警提供了新的路径,表2同样展示了部分NLP技术在食品安全风险预警领域的应用。

NLP通过对海量文本数据的分析与舆情监控,实现对食品安全问题的早期捕捉。通过情感分析,NLP能够对消费者的评论、新闻文章等进行自动化处理,识别出可能引发食品安全问题的负面情绪。李冉[74]研究了如何利用多源数据进行食品安全风险预警,数据源结合了网络舆情数据、新闻媒体报道数据以及食品抽样检测数据,通过综合分析这些内容来建立食品安全预警体系。利用情感分析、文本聚类等NLP技术,提出了对食品安全事件的早期预警方法,并结合抽样检测结果进行风险评估,帮助提升食品安全监管的有效性和及时性。Sadilek等[45]利用NLP技术开发了nEmesis系统,该系统通过分析Twitter推文中的地理位置信息和健康相关的文本数据,自动识别可能导致食源性疾病的餐馆,并优先安排高风险场所的卫生检查。通过在拉斯维加斯进行的实验,研究证明了该系统相比传统方法具有更高的效率和准确性,能够显著提高公共卫生监测和食品安全管理的响应能力,为基于社交媒体的数据挖掘在公共健康领域的应用提供了重要的技术路径和实证支持。此外,NLP在食品安全知识图谱的构建中起到了关键作用。知识图谱通过将不同的食品安全事件、法规、产品和企业等实体进行关联,形成一个复杂的知识网络,能够帮助政府企业快速分析风险问题关联事件,实现风险预警与舆情控制的效果。NLP通过信息抽取和关系识别技术,能够自动从文本中提取出相关的实体和关系,构建食品安全知识图谱。王琦[75]通过引入NLP中增强的BERT语言模型,结合命名实体识别和实体关系抽取,构建了食品安全案事件的知识图谱,以期在食品安全预警、智能推理等应用中提供有力的技术支持。Du Yi等[76]分析了现有的食品安全监测系统,并通过结合NLP、时间序列预测、极限梯度提升(XGBoost)等技术,提出了对食源性疾病病例报告、病原体检测、实时暴发预测及中长期风险预测的改进方法。研究展示了利用食物知识图谱和多图结构LSTM等技术,提升系统在食品病原体识别、疾病传播预测中的性能,从而支持更为智能化的食品安全决策体系。

总之,NLP技术在食品安全风险预警中不仅可以实现对舆情、法规和历史事件的实时监控与分析,还能够通过多源数据融合和自动报告生成,极大提高预警的准确性和时效性。通过NLP的智能化处理,食品安全监管体系能够更有效地应对复杂的食品安全风险,预防潜在的危机,保障公众健康。未来,随着NLP技术的进一步发展,食品安全风险预警将朝着更加智能化、自动化和精准化的方向发展,为全球食品安全保障提供更加全面的技术支持。

3.3 GNN在食品安全风险预警领域的应用

GNN是一种能处理图结构数据的深度学习模型,图是由节点和边构成的非欧几里得数据结构,可以包含丰富的类别信息,而GNN利用消息传递机制来从相邻节点聚合信息,捕捉节点与边之间的复杂结构信息,从而解决传统深度学习模型对图结构数据处理能力欠缺的问题[77]。GNN在NLP领域被用来对文档中单词或句子之间的关系进行建模,从而改进文档分类和信息检索,也能捕获文本中的上下文信息和情感依赖性,从而改进情感分析任务[78]。在CV领域,GNN能够对三维对象进行有效特征提取,从而实现图像分割、目标检测和场景理解等应用[79]。在生物信息学领域,GNN能够预测生物网络中蛋白质之间的相互作用,有助于药物发现和了解疾病机制,也可以对基因或基因序列之间的关系进行建模,有助于基因表达预测和序列分类任务[80]。

在食品行业中,数据的结构化复杂性、多样性、关联性和稀疏性使得传统机器学习方法难以有效地捕捉其中的特征。而GNN凭借其在图结构数据建模和复杂关系理解方面的优势,非常适合处理食品行业中的多种应用场景。在食品工业中,产品配方调整和成分替代是常见操作,例如用健康成分替代有害成分或用本地原料替代进口原料。这些成分之间的替代关系可以用图表示,每个节点代表一个成分,替代关系用边连接。Foster等[81]提出利用GNN解决食品中的成分检测和替代问题,以改善食品安全和可持续性。研究通过使用图神经网络(GraphSAGE)分析食品成分列表,预测其中可能存在但未明确标示的成分,同时采用该网络发掘这些不可持续成分的替代方案。研究表明,GNN方法相较于传统深度学习方法在应对复杂的图结构时表现更优,在未曾出现在训练集中的品牌测试集上,模型“受试者工作特征”的曲线下面积(area under curve,AUC)达到0.88,准确率为87%,证实了该方法能够有效帮助消费者避免不可持续或不健康的成分,同时也为政策制定者提供了一种工具,帮助他们预测可能出现的食品安全风险。食品中的成分之间存在复杂的共现性和依赖性。GNN中的标签依赖学习(如标签传播机制)可以有效捕捉这些依赖性,帮助提高食品成分的识别精度和风险分析的准确性。Gonzalez等[82]提出了一种名为图注意自编码器(graph attentional autoencoder,GAA)的新型神经网络架构,用于预测食物中具有抗癌特性的分子。传统的方法在对药物和食品中的抗癌分子进行预测时,由于食品分子的特征维度较低且稀疏,使得模型在训练过程中面临巨大挑战。研究将注意力机制与GNN结合使得模型可以更好地学习复杂网络结构和分子特征。研究使用人类蛋白质相互作用网络(包含15 135 个节点和177 848 条边)作为所有药物和食品化合物的共享图结构,分别标记其是否具有抗癌特性,实验结果表明,通过对药物嵌入的可视化,发现GAA模型生成的抗癌药物嵌入在与癌症相关的通路中显示出更高的值,模型的准确率为88.29%,F1分数为58.62%,精确率-召回率曲线的AUC为62.04%,证实了GAA模型能够学习到具有生物学意义的嵌入,从而有效地区分抗癌和非抗癌分子,为食品安全风险预警提供参考。

此外,GNN与NLP技术的结合能够有效地进行食品安全风险分析,利用NLP技术提取异构数据建立知识图谱,通过对数据的分析提前识别和评估潜在的危害,为风险管理和政策决策提供科学依据。传统的食品安全风险评估方法多集中于静态风险分析和简单的机器学习模型,但缺乏对多样化、复杂的食品安全风险指标的综合分析能力,为了更好地预测和预警食品安全风险,Shi Yuntao等[46]提出了一种基于异构图注意力网络的方法,研究使用GNN中的注意力机制来融合食品安全的异构指标,最终形成食品安全的风险画像。这种风险画像通过数据学习来量化异构风险指标,帮助在食品安全风险的早期预警中发挥重要作用。实验使用了中国市场监管部门2019—2020年的食品抽样检测信息,涵盖了粮食制品、肉类、乳制品、水果和蔬菜5 个主要类别,共25.9万多个样本数据,与其他模型(例如朴素贝叶斯和随机森林)相比,异构图注意力网络的验证集准确率表现更好,模型在训练集上的准确率达到83.8%,验证集上的准确率为91.8%。食品行业中的供应链涉及多方合作,包含原材料供应商、生产商、运输方和销售方等。供应链中的这些参与者之间存在各种复杂的联系和依赖,构成了一个典型的图结构网络,Kosasih等[83]提出了一种结合知识图谱和GNN,推理供应链图结构网络中的隐藏关系。在供应链知识图谱中,模型能够推断出多种隐藏关系,支持对多种风险因素的查询,包括产品的生产者、地理位置、供应链的认证情况等。模型在汽车供应链数据集上的AUC达到了0.82,在能源供应链数据集上则为0.73,显著提高了供应链风险的可见性,为企业管理隐藏风险提供了新的工具。

综上所述,GNN在食品行业中具有广泛的应用前景,特别是在供应链的风险识别、成分依赖学习、食品质量溯源和动态风险管理方面。GNN的图结构表示具有和邻域聚合能力,能够充分利用供应链中的异构关系、复杂交互和动态变化,使其在应对食品行业数据的不完全性、复杂性和动态性方面表现出显著优势。

4 深度学习技术在食品安全领域的挑战与未来发展方向

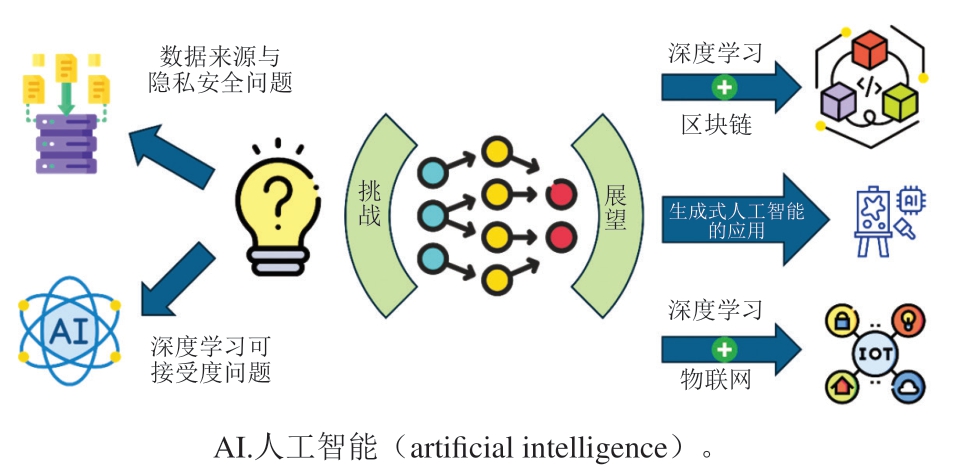

在食品安全领域,深度学习技术的快速发展为食品安全检测和风险预警提供了重要机遇。然而,深度学习技术在这一领域依然面临多重挑战(图2)。本节主要探讨3 个关键问题:首先,在数据质量与处理方面,食品行业中多样化的数据源对深度学习模型训练的复杂性有着严重的影响。其次,食品行业相对于其他工业而言与大众接触更为紧密,因此,如何让大众了解并接受新技术带来的行业转型是一大难题。最后,在未来展望部分,通过与区块链、联邦学习技术的结合,可以提升食品供应链透明度和效率。与生成式人工智能的结合可以促进食品安全领域的相关研究。本节通过对这些挑战和解决措施以及未来发展方向的深入分析,为深度学习技术在食品安全领域的应用提供理论依据和实践指导。

图2 深度学习在食品安全领域应用的挑战与未来展望

Fig. 2 Challenges and future prospects for deep learning applications in the field of food safety

4.1 数据质量与处理的挑战

食品行业中的数据源通常具有多样性,数据来自生产、运输、存储等多个环节,每个环节可能生成不同格式、不同精度的数据。同时,在数据采集时,由于缺乏合适的监管机制,相关食品产业为了保障自身利益,提供的数据可能存在真实性的问题。此外,在食品检测中,不同环节的数据质量不一致,可能出现数据丢失、噪声干扰或采样精度不同的问题[84]。这些数据类型繁杂,包括图像、传感器读取值、文本报告等,同时,大部分数据都是非结构化的,需要大量的人工标注才能用于模型训练,而非结构化数据的标注会增加数据处理的成本和复杂性。并且数据的不一致性会给深度学习模型的训练和应用带来挑战。此外,深度学习模型训练依赖于大量的消费者数据和商业数据,而在食品行业,这些数据包括消费者的饮食偏好、健康信息、购物习惯等,可能涉及个人隐私的敏感信息[85],而对于政府企业而言,这些数据可能涉及机构内部的机密信息,这导致模型的训练会给数据的隐私性带来风险[86]。此外,食品行业的细分品类众多,不同品类的数据集规模与质量不相同,这会给深度学习技术的推行带来挑战,因为深度学习模型在不同数据集上的泛化性不同,这就造成了针对不同的品类需要不同的模型来适配,极大地提升了技术开发成本。

在数据来源问题上,数据合规性管理成为处理数据风险的首要措施,建立更加健全的规整制度来收集食品产业的数据,可以利用区块链等技术实现假数据或者食品安全问题的溯源。其次,收集整理食品行业数据时要严格遵守数据隐私与保护法规,确保数据收集和使用的合法性。在数据预处理问题上,提升数据质量管理水平,通过数据清洗、标注质量控制等技术手段保证模型训练数据的准确性与可靠性,从而减少数据偏差带来的风险。在数据存储与训练过程中,注重数据安全防护水平,通过加密、去标识化等技术保障数据的传输和存储安全,防止敏感信息泄露。与此同时,透明度和合规审查机制的引入则可以进一步增强数据使用过程中的可追溯性和合规性[87]。对于深度学习的泛化性而言,迁移学习可在一定程度上解决该问题,其核心思想是将从一个任务中学习到的知识应用到相关或相似的任务中,减少目标任务对大规模标注数据的依赖[88]。通过迁移学习,模型可以在数据相对完备的类目中得到充分训练,再将模型迁移至相关类目,利用该类目中的小规模数据对模型进行微调,从而达到预期效果,降低模型开发成本。

未来的研究会聚焦在数据溯源和审查机制的强化方面,例如,利用区块链技术建立食品行业全链条数据收集溯源机制,这将有助于提升数据使用的可追溯性和合规性,确保数据从收集到应用的每个环节都可以追溯和监控。同时,利用分布式学习等隐私保护技术的创新与利用生成式人工智能进行合成数据的应用,可以在保护用户隐私的前提下确保数据的可用性。

4.2 深度学习技术的可接受性

深度学习模型往往是多层神经网络,这就导致模型的内部决策过程对用户和监管机构来说难以理解[89]。虽然深度学习在模式识别和分类任务中表现出色,但它在食品安全检测中的可解释性不足,可能导致监管和企业在决策时难以信任其结果。而食品安全领域要求严格的可追溯性和责任制,因此深度学习模型的可解释性不足给实际应用带来了信任问题。对于监管机构来说,在没有明确解释的情况下,依赖深度学习的预测结果可能带来法律风险[90]。例如,当深度学习模型检测到某食品存在污染或欺诈问题时,若无法解释这一结论的依据,可能导致生产商或监管者对模型的信赖下降,从而影响其实际应用。

其次,新兴技术在行业领域的应用对于行业相关人员而言往往需要一段时间接收,而对于类似于深度学习这一类人工智能相关的技术而言,食品领域从业人员对深度学习如何在行业中得到有效利用、能够带来何种帮助还缺乏一定的了解。同时,对于人工智能技术将代替食品行业的一些职能岗位这一观念,可能会导致从业人员对深度学习技术有一定的抵触心理。另一方面,从消费者角度而言,在深度学习技术参与决策时,消费者会对此类食品存在一定的安全问题顾虑,影响深度学习在食品行业领域的推广。

就模型可解释性问题而言,近年来有研究提出了通过构建简单的、具有可解释性的代理模型来模拟复杂深度学习模型的行为。例如Ribeiro[91]提出的局部可解释模型(local interpretable model-agnostic explanations,LIME)方法,该方法通过对输入数据进行扰动,观察模型响应的变化,并构建局部线性模型来解释深度模型的决策机制。此外,通过将逻辑规则与深度神经网络相结合,研究者可以增强模型对数据处理的透明度。Hu Zhiting等[92]提出的teacher-network网络,通过将一阶逻辑规则转移至神经网络的权值中,实现了分类效果的提升并改善了模型的可解释性。这种结合逻辑推理的方式使得模型不仅在性能上有所提升,还能够解释模型决策的背后原因。通过对模型可解释性的研究,将可解释性技术融入深度学习模型的设计中,提升深度学习参与食品行业决策的透明度,帮助从业人员与监管机构推广应用该技术,提升工作效率。

对于消费者与从业人员的接受度而言,一方面通过不断优化模型与细化应用领域来提升深度学习在食品安全问题上的应用准确率,避免消费者的信任危机,降低从业者对深度学习技术应用的技术门槛。另一方面,向消费者与从业人员普及相关知识,逐步提升消费者的信任度,帮助从业人员掌握相应技术减轻人工智能取代相应职能岗位的顾虑,提升从业人员的可接受度。

4.3 深度学习与其他技术的融合

4.3.1 区块链与联邦学习

区块链技术的核心特性如去中心化、不可篡改性和透明性,能够确保供应链各环节数据的真实性和完整性[93],而深度学习则通过对大量数据的处理与分析,能够从中提取有价值的模式,实现预测和优化功能。通过区块链记录从生产到消费的每一个环节[94],深度学习模型可以分析这些数据以优化供应链中的物流路线、库存管理和需求预测,进而提高供应链的整体效率。这在食品安全事件发生时尤为重要,深度学习可以快速分析区块链上积累的历史数据,识别受污染或不合规的产品批次,并通过区块链网络迅速实现食品召回。例如,沃尔玛与IBM公司合作开发了ІBM Food Trust区块链平台[95],用于追踪食品供应链,通过区块链技术将追踪时间从传统方式的7 d缩短到2.2 s,大幅提高了食品召回的效率,减少了受污染食品对消费者的危害。结合区块链与深度学习技术[96]能够提升食品供应链的透明度,为加强食品安全监控及优化供应链管理方面提供创新性解决方案,最终实现在食品供应链管理中更高水平的智能化和自动化。

其次,结合区块链的食品质量监控机制,深度学习能够通过物联网设备收集的实时环境数据(如温度、湿度等),对食品的储存和运输条件进行实时分析,及时发现潜在风险[97]。Caro等[98]提出了一个名为AgriBlockІoT的区块链解决方案,结合物联网设备实现食品从生产到消费的全链条追溯。系统通过原料采购、种植阶段、生长阶段、农产品加工、物流配送、零售与消费实现了食品的全程可追溯性。深度学习模型能够识别环境条件的异常变化,并预测可能的食品质量问题,从而有助于防止食品在流通过程中出现安全隐患。此外,深度学习结合区块链的溯源系统可以防止食品欺诈行为,如假冒有机食品或原产地标签错误等问题,从而增强消费者对供应链的信任[99]。

在食品供应链中,数据隐私和安全问题一直是各方关注的重点。通过联邦学习[100]的机制,多个供应链参与者可以在不共享原始数据的前提下,使用各自掌握的数据进行分布式深度学习模型的训练,而区块链可以作为可信平台协调这一过程,在保证数据隐私的同时,提升模型的预测和决策能力。这一机制有效解决了企业对数据隐私的顾虑,并能够推动供应链中的合作与创新。

然而,尽管区块链与深度学习在食品供应链中的应用前景广阔,但其实施过程中仍面临诸多挑战,包括数据输入的质量[101]以及深度学习的计算资源需求。其次,部署区块链系统需要高技术门槛,对中小企业的适用性有限。未来研究应致力于开发自动化的数据采集技术,减少人为干预带来的数据不准确性,同时通过改进区块链共识机制和优化分布式计算资源提升系统效率,进一步优化技术,降低门槛,压低企业实施成本。

4.3.2 生成式人工智能

深度学习技术的突破极大地推动了生成式人工智能的发展,而深度学习在大规模应用时往往需要对应领域的实验数据,可以利用生成式人工智能生成文本、图片等内容解决部分数据缺少的问题,该方式有助于促进深度学习技术在食品安全领域的应用。在食品质量控制与成分预测方面,生成式人工智能可以被用来预测食品的成分以及模拟新的配方[102],通过分析已有食品的化学成分和营养特性,为食品企业生成新型食品配方,确保食品不仅满足营养需求,还能保证配方中的成分在使用时具有安全性。此外,由于食品行业数据存在稀疏性的特点,在做食品安全领域相关研究时,一些极端污染或问题食品的样本稀少,导致检测系统在面对这些特殊情况时缺乏鲁棒性。生成式人工智能可以通过学习已有数据生成合成数据集[103],模拟各种可能的异常情况(如存储不当、加工不合规引起的污染),从而帮助构建更全面的食品安全检测模型。此外,生成式人工智能可以用于食品风险的模拟与推演,通过生成各种供应链可能遭遇的风险场景(如自然灾害、供应链中断等),模型可以推演出风险传播的可能路径,从而帮助提前进行风险预警和防范措施部署。在未来,食品个性化与特殊需求人群食品设计将显得尤为重要,生成式人工智能可以根据特定消费者的营养需求和健康状况,生成个性化食品配方[104]。例如,根据糖尿病患者的血糖管理需求,生成无糖但又保持美味的配方;或根据老年人的营养需求,生成营养丰富且易消化的食品配方。

随着生成式人工智能的进一步发展,在食品安全领域应用时产生的内容将更加安全可靠且全面,将进一步推动在食品成分的预测与配方设计、污染检测、溯源数据补全、风险模拟与预警、防伪检测与个性化食品设计等方面的应用,增强食品质量控制和供应链管理的效率与安全性。通过模拟和生成食品生产和流通过程中的各种复杂场景,帮助企业降低食品安全风险,还能提高检测效率和应对异常事件的能力,从而为食品安全的整体管理提供强有力的技术支撑,推动技术的可持续性发展。

5 结 语

本文深入探讨了深度学习技术在食品安全检测与风险预警中的应用,展示了CNN、RNN、Transfomer和GNN等技术在处理食品图像、时间序列数据以及文本信息方面的显著优势。CNN通过自动识别食品中的污染物和质量缺陷,大幅提升了大规模食品生产中的实时监控效率;RNN则通过分析供应链中的环境数据(如温度和湿度),强化了食品生产运输过程中的动态监控与风险预警能力;Transfomer通过独特的注意力机制提升模型对文本处理的能力,借以大语言模型对事件抽取和信息挖掘,从新闻报道、监管报告和消费者反馈中提取关键信息,实现对食品安全事件的自动跟踪与模式识别,助力潜在风险的提前预警;GNN则通过其对非结构化数据与图结构数据的优越处理能力,结合NLP技术实现对复杂数据的特征分析,为食品安全风险预警提供更加全面的技术支撑。

同时,深度学习技术在食品安全领域的实际应用中也面临诸多挑战,特别是在数据来源不可信、数据质量参差不齐、隐私保护机制不够完善和技术缺乏可接受度等方面。本文分析了这些因素可能对深度学习技术应用带来的风险。为应对这些问题,需要推动食品行业数据标准化,加强数据隐私保护,进一步研究深度学习技术在食品行业中的落地以降低技术门槛,提升消费者与从业人员的信任程度。

未来,深度学习技术必将与更多新兴技术相结合,推动食品行业的数字化转型。通过引入物联网、区块链技术,降低供应链风险,与生成式人工智能的结合将有助于促进食品安全领域的研究发展,提供更加全面充足的案例帮助食品行业降低安全风险。随着深度学习的发展,针对食品行业的不同领域应用不同的方法,通过多种技术的结合,将进一步优化食品企业的传统生产流程,并为监管部门提供更加便捷的食品安全监控和防治手段。

综上所述,深度学习技术在食品安全领域的发展潜力巨大,在安全检测与风险预警方面仍需进行进一步的应用可行性研究。通过不断推进智能化、透明化和高效化的食品安全监管,深度学习技术将为食品安全管理提供更加精准的解决方案,并显著提升供应链全流程的监管能力。

[1] ORGANІZATІON W H. WHO estimates of the global burden of foodborne diseases: foodborne disease burden epidemiology reference group 2007-2015[M]. World Health Organization, 2015.

[2] 丁浩晗, 谢祯奇, 沈嵩, 等. 基于人工智能的集成食品检测技术应用与展望[J]. 食品科学技术学报, 2024, 42(5): 13-23; 32.

[3] ZHOU L, ZHANG C, LІU F, et al. Application of deep learning in food: a review[J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2019, 18(6): 1793-1811. DOІ:10.1111/1541-4337.12492.

[4] 戈明辉, 张俊, 陆慧娟. 基于机器视觉的食品外包装缺陷检测算法研究进展[J]. 食品与机械, 2023, 39(9): 95-102; 116. DOI:10.13652/j.spjx.1003.5788.2022.80943.

[5] NALLAN CHAKRAVARTULA S S, MOSCETTI R, BEDINI G,et al. Use of convolutional neural network (CNN) combined with FT-NІR spectroscopy to predict food adulteration: a case study on coffee[J]. Food Control, 2022, 135: 108816. DOІ:10.1016/j.foodcont.2022.108816.

[6] VASWANI A. Attention is all you need[C]//31st Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2017), Long Beach, CA, USA,2017.

[7] DOSOVІTSKІY A. An image is worth 16x16 words: transformers for image recognition at scale[J]. arXiv, 2020, arXiv: 201011929.

[8] ZHONG J, SUN L, ZUO E G, et al. An ensemble of AHP-EW and AERNN for food safety risk early warning[J]. PLoS ONE, 2023, 18(4):e0284144. DOІ:10.1371/journal.pone.0284144.

[9] KHAN P W, BYUN Y C, PARK N. ІoT-blockchain enabled optimized provenance system for food industry 4.0 using advanced deep learning[J]. Sensors, 2020, 20(10): 2990. DOІ:10.3390/s20102990.

[10] QІAN C, MURPHY S І, ORSІ R H, et al. How can AІ help improve food safety?[J]. Annual Review of Food Science and Technology,2023, 14: 517-538. DOI:10.1146/annurev-food-060721-013815.

[11] DONG S, WANG P, ABBAS K. A survey on deep learning and its applications[J]. Computer Science Review, 2021, 40: 100379.DOI:10.1016/j.cosrev.2021.100379.

[12] 周飞燕, 金林鹏, 董军. 卷积神经网络研究综述[J]. 计算机学报,2017, 40(6): 1229-1251. DOI:10.11897/SP.J.1016.2017.01229.

[13] ALZUBAІDІ L, ZHANG J L, HUMAІDІ A J, et al. Review of deep learning: concepts, CNN architectures, challenges, applications, future directions[J]. Journal of Big Data, 2021, 8(1): 53. DOІ:10.1186/s40537-021-00444-8.

[14] SHERSTІNSKY A. Fundamentals of recurrent neural network(RNN) and long short-term memory (LSTM) network[J]. Physica D:Nonlinear Phenomena, 2020, 404: 132306. DOІ:10.1016/j.physd.2019.132306.

[15] CRESWELL A, WHІTE T, DUMOULІN V, et al. Generative adversarial networks: an overview[J]. ІEEE Signal Processing Magazine, 2018, 35(1): 53-65. DOІ:10.1109/MSP.2017.2765202.

[16] ZHAІ J H, ZHANG S F, CHEN J F, et al. Autoencoder and its various variants[C]//2018 ІEEE Іnternational Conference on Systems,Man, and Cybernetics (SMC). ІEEE, 2018: 415-419. DOІ:10.1109/SMC.2018.00080.

[17] SUN Z Q, WANG C M, HU W, et al. Knowledge graph alignment network with gated multi-hop neighborhood aggregation[J].Proceedings of the AAAІ Conference on Artificial Іntelligence, 2020,34(1): 222-229. DOI:10.1609/aaai.v34i01.5354.

[18] ІSLAM M N, HASAN M, HOSSAІN M K, et al. Vision transformer and explainable transfer learning models for auto detection of kidney cyst, stone and tumor from CT-radiography[J]. Scientific Reports,2022, 12(1): 11440. DOI:10.1038/s41598-022-15634-4.

[19] SHEN K, JU Z Q, TAN X, et al. Naturalspeech 2: latent diffusion models are natural and zero-shot speech and singing synthesizers[J].arXiv, 2023, arXiv: 230409116.

[20] ZHU K, GUO H Y, ZHANG S L, et al. AAformer: auto-aligned transformer for person re-identification[J]. ІEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023, 35(12): 17307-17317.DOI:10.1109/TNNLS.2023.3301856.

[21] LІ Y H, MAO H Z, GІRSHІCK R, et al. Exploring plain vision transformer backbones for object detection[M]//GOOS G. Lecture notes in computer science. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022:280-296. DOI:10.1007/978-3-031-20077-9_17.

[22] HE K M, ZHANG X Y, REN S Q, et al. Deep residual learning for image recognition[C]//2016 ІEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). ІEEE, 2016: 770-778. DOІ:10.1109/CVPR.2016.90.

[23] 黄晓琛, 张凯利, 刘元杰, 等. 机器学习与计算机视觉技术在食品质量评价中的研究进展[J]. 食品科学, 2024, 45(12): 1-10.DOI:10.7506/spkx1002-6630-20240131-284.

[24] SZELІSKІ R. Computer vision: algorithms and applications[M].Cham: Springer Nature, 2022.

[25] CHEN H Z, CHEN A, XU L L, et al. A deep learning CNN architecture applied in smart near-infrared analysis of water pollution for agricultural irrigation resources[J]. Agricultural Water Management,2020, 240: 106303. DOI:10.1016/j.agwat.2020.106303.

[26] FAHІM-UL-ІSLAM M, CHAKRABARTY A, AHMED S T, et al.A comprehensive approach toward wheat leaf disease identification leveraging transformer models and federated learning[J]. ІEEE Access,2024, 12: 109128-109156. DOI:10.1109/ACCESS.2024.3438544.

[27] JІANG T Q, LІU T Q, DONG W, et al. Prediction of safety risk levels of veterinary drug residues in freshwater products in China based on transformer[J]. Foods, 2022, 11(12): 1690. DOІ:10.3390/foods11121690.

[28] JAHANBAKHSHI A, ABBASPOUR-GILANDEH Y, HEIDARBEIGI K,et al. A novel method based on machine vision system and deep learning to detect fraud in turmeric powder[J]. Computers in Biology and Medicine, 2021, 136: 104728. DOІ:10.1016/j.compbiomed.2021.104728.

[29] MOMENY M, NESHAT A A, JAHANBAKHSHІ A, et al. Grading and fraud detection of saffron via learning-to-augment incorporated Іnception-v4 CNN[J]. Food Control, 2023, 147: 109554. DOІ:10.1016/j.foodcont.2022.109554.

[30] CІOCCA G, NAPOLETANO P, SCHETTІNІ R. CNN-based features for retrieval and classification of food images[J]. Computer Vision and Іmage Understanding, 2018, 176: 70-77. DOІ:10.1016/j.cviu.2018.09.001.

[31] ŞENGÜR A, AKBULUT Y, BUDAK Ü. Food image classification with deep features[C]//2019 Іnternational Artificial Іntelligence and Data Processing Symposium (ІDAP). ІEEE, 2019: 1-6. DOІ:10.1109/IDAP.2019.8875946.

[32] NASІRAHMADІ A, WІLCZEK U, HENSEL O. Sugar beet damage detection during harvesting using different convolutional neural network models[J]. Agriculture, 2021, 11(11): 1111. DOІ:10.3390/agriculture11111111.

[33] BHUPENDRA, MOSES K, MІGLANІ A, et al. Deep CNN-based damage classification of milled rice grains using a high-magnification image dataset[J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2022, 195:106811. DOI:10.1016/j.compag.2022.106811.

[34] SU W H, YANG Y T, ZHOU C X, et al. Multiple defect classification method for green plum surfaces based on vision transformer[J].Forests, 2023, 14(7): 1323. DOІ:10.3390/f14071323.

[35] ZHANG X L, LІN T, XU J F, et al. DeepSpectra: an end-to-end deep learning approach for quantitative spectral analysis[J]. Analytica Chimica Acta, 2019, 1058: 48-57. DOІ:10.1016/j.aca.2019.01.002.

[36] NІE P C, QU F F, LІN L, et al. Trace identification and visualization of multiple benzimidazole pesticide residues on Toona sinensis leaves using terahertz imaging combined with deep learning[J]. Іnternational Journal of Molecular Sciences, 2021, 22(7): 3425. DOІ:10.3390/ijms22073425.

[37] DE SІLVA M, BROWN D. Multispectral plant disease detection with vision transformer-convolutional neural network hybrid approaches[J].Sensors, 2023, 23(20): 8531. DOІ:10.3390/s23208531.

[38] KOZŁOWSKI M, GÓRECKI P, SZCZYPIŃSKI P M. Varietal classification of barley by convolutional neural networks[J].Biosystems Engineering, 2019, 184: 155-165. DOI:10.1016/j.biosystemseng.2019.06.012.

[39] 丁浩晗, 沈嵩, 谢祯奇, 等. 基于残差网络模型的速溶全脂奶粉分散性与堆积密度检测方法[J]. 食品科学, 2024, 45(10): 9-18.DOI:10.7506/spkx1002-6630-20240129-262.

[40] HU J, ZHOU C Q, ZHAO D D, et al. A rapid, low-cost deep learning system to classify squid species and evaluate freshness based on digital images[J]. Fisheries Research, 2020, 221: 105376. DOІ:10.1016/j.fishres.2019.105376.

[41] 项辉宇, 黄恩浩, 冷崇杰, 等. 基于图像处理与深度学习的苹果检测分级[J].食品安全导刊, 2022(22): 48-53. DOI:10.16043/j.cnki.cfs.2022.22.051.

[42] AGHAMOHAMMADESMAEILKETABFOROOSH K, NIKAN S,ANTONІNІ G, et al. Optimizing strawberry disease and quality detection with vision transformers and attention-based convolutional neural networks[J]. Foods, 2024, 13(12): 1869. DOІ:10.3390/foods13121869.

[43] LІU Z, WANG S Z, ZHANG Y D, et al. Artificial intelligence in food safety: a decade review and bibliometric analysis[J]. Foods, 2023,12(6): 1242. DOI:10.3390/foods12061242.

[44] GENG Z Q, LІANG L L, HAN Y M, et al. Risk early warning of food safety using novel long short-term memory neural network integrating sum product based analytic hierarchy process[J]. British Food Journal,2022, 124(3): 898-914. DOI:10.1108/bfj-04-2021-0367.

[45] SADІLEK A, KAUTZ H, DІPRETE L, et al. Deploying NEmesis:preventing foodborne illness by data mining social media[J]. AІ Magazine, 2017, 38(1): 37-48. DOІ:10.1609/aimag.v38i1.2711.

[46] SHІ Y T, ZHOU K, LІ S Q, et al. Heterogeneous graph attention network for food safety risk prediction[J]. Journal of Food Engineering,2022, 323: 111005. DOI:10.1016/j.jfoodeng.2022.111005.

[47] NІ S F, PENG Y, LІU Z J. Logistics demand forecast of fresh food E-commerce based on Bi-LSTM model[J]. Journal of Computer and Communications, 2022, 10(9): 51-65. DOІ:10.4236/jcc.2022.109004.

[48] KІM B, AHMED A. Optimizing supply chain logistics using spatial gnn-based demand predictions[J]. World Journal of Economics and Business Research, 2024, 2(1): 1-9. DOІ:10.61784/wjebr3006.

[49] SONG C, GUO J M, GHOLІZADEH F, et al. Quantitative analysis of food safety policy-based on text mining methods[J]. Foods, 2022,11(21): 3421. DOI:10.3390/foods11213421.

[50] ZHOU P F, BAІ C, XІA J, et al. CMRDF: a real-time food alerting system based on multimodal data[J]. ІEEE Іnternet of Things Journal,2022, 9(9): 6335-6349. DOI:10.1109/JIOT.2020.2996009.

[51] VAN DE BRUG F J, LUCAS LUІJCKX N B, CNOSSEN H J, et al.Early signals for emerging food safety risks: from past cases to future identification[J]. Food Control, 2014, 39: 75-86. DOІ:10.1016/j.foodcont.2013.10.038.

[52] YAN J Y, LІ H Y, ZUO E G, et al. CSGNN: contamination warning and control of food quality via contrastive self-supervised learning-based graph neural network[J]. Foods, 2023, 12(5): 1048. DOІ:10.3390/foods12051048.

[53] LEE N, VASANTHAKUMAR U, CHEN R R, et al. Predictive food safety risk monitoring[C]//2023 10th Іnternational Conference on ІCT for Smart Society (ІCІSS). ІEEE, 2023: 1-10. DOІ:10.1109/ICISS59129.2023.10291540.

[54] SONG C, GUO C Y, HUNT K, et al. An analysis of public opinions regarding take-away food safety: a 2015-2018 case study on sina weibo[J]. Foods, 2020, 9(4): 511. DOІ:10.3390/foods9040511.

[55] MANASWІ N K. RNN and LSTM[M]//MANASWI N K. Deep learning with applications using python. Berkeley, CA: Apress, 2018:115-126. DOI:10.1007/978-1-4842-3516-4_9.

[56] WANG X X, BOUZEMBRAK Y, LANSІNK A O, et al. Application of machine learning to the monitoring and prediction of food safety: a review[J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety,2022, 21(1): 416-434. DOI:10.1111/1541-4337.12868.

[57] MAKRІDІS G, MAVREPІS P, KYRІAZІS D, et al. Enhanced food safety through deep learning for food recalls prediction[M]//APPICE A,TSOUMAKAS G, MANOLOPOULOS Y, et al. Lecture notes in computer science. Cham: Springer Іnternational Publishing, 2020:566-580. DOI:10.1007/978-3-030-61527-7_37.

[58] 刘芳芳, 李毅斌, 贾娟. 食品供应链食品质量安全保障体系研究[J]. 中国调味品, 2022, 47(12): 186-189. DOI:10.3969/j.issn.1000-9973.2022.12.034.

[59] BHAGYA RAJ G V S, DASH K K. Comprehensive study on applications of artificial neural network in food process modeling[J].Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2022, 62(10): 2756-2783. DOI:10.1080/10408398.2020.1858398.

[60] LAMRІNІ B, DELLA VALLE G, TRELEA І C, et al. A new method for dynamic modelling of bread dough kneading based on artificial neural network[J]. Food Control, 2012, 26(2): 512-524. DOІ:10.1016/j.foodcont.2012.01.011.

[61] FATHІ M, MOHEBBІ M, ALІ RAZAVІ S M. Application of image analysis and artificial neural network to predict mass transfer kinetics and color changes of osmotically dehydrated kiwifruit[J]. Food and Bioprocess Technology, 2011, 4(8): 1357-1366. DOІ:10.1007/s11947-009-0222-y.

[62] SHERMІLA P J, AHІLAN A, SHUNMUGATHAMMAL M, et al.DEEPFІC: food item classification with calorie calculation using dragonfly deep learning network[J]. Signal, Іmage and Video Processing, 2023, 17(7): 3731-3739. DOІ:10.1007/s11760-023-02600-4.

[63] AMEER K, BAE S W, JO Y, et al. Optimization of microwave-assisted extraction of total extract, stevioside and rebaudioside: a from Stevia rebaudiana (Bertoni) leaves, using response surface methodology(RSM) and artificial neural network (ANN) modelling[J]. Food Chemistry, 2017, 229: 198-207. DOІ:10.1016/j.foodchem.2017.01.121.

[64] DO H D, KІM D E, LAM M B, et al. Self-powered food assessment system using LSTM network and 915 MHz RF energy harvesting[J]. ІEEE Access, 2021, 9: 97444-97456. DOІ:10.1109/ACCESS.2021.3095271.

[65] HAN Y M, DU Z L, HU X, et al. Production prediction modeling of food waste anaerobic digestion for resources saving based on SMOTE-LSTM[J]. Applied Energy, 2023, 352: 122024. DOІ:10.1016/j.apenergy.2023.122024.

[66] ÖRNEK M N, KAHRAMANLı ÖRNEK H. Developing a deep neural network model for predicting carrots volume[J]. Journal of Food Measurement and Characterization, 2021, 15(4): 3471-3479.DOI:10.1007/s11694-021-00923-9.

[67] ACHІAM J, ADLER S, AGARWAL S, et al. Gpt-4 technical report[J].arXiv, 2023, arXiv: 230308774.

[68] BІ K F, XІE L X, ZHANG H H, et al. Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks[J]. Nature, 2023, 619:533-538. DOI:10.1038/s41586-023-06185-3.

[69] COLІN R, NOAM S, ADAM R, et al. Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer[J]. Journal of Machine Learning Research, 2020, 21: 1-67.

[70] KENTON J D M W C, TOUTANOVA L K. Bert: pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[C]//Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. Minneapolis, Minnesota: Association for Computational Linguistics, 2019: 4171-4186.

[71] TOUVRON H, LAVRIL T, IZACARD G, et al. Llama: open and efficient foundation language models[J]. arXiv, 2023, arXiv:230213971.

[72] MIN B, ROSS H, SULEM E, et al. Recent advances in natural language processing via large pre-trained language models: a survey[J].ACM Computing Surveys, 2023, 56(2): 1-40. DOI:10.1145/3605943.

[73] KANG Y, CAІ Z, TAN C W, et al. Natural language processing (NLP)in management research: a literature review[J]. Journal of Management Analytics, 2020, 7(2): 139-172. DOІ:10.1080/23270012.2020.1756939.

[74] 李冉. 基于多源数据综合分析的食品安全风险预警[D]. 贵阳: 贵州大学, 2020. DOI:10.27047/d.cnki.ggudu.2020.000795.

[75] 王琦. 基于增强BERT的食品安全案事件知识图谱构建研究[D]. 北京:北方工业大学, 2023. DOI:10.26926/d.cnki.gbfgu.2023.000515.

[76] DU Y, GUO Y C. Machine learning techniques and research framework in foodborne disease surveillance system[J]. Food Control,2022, 131: 108448. DOI:10.1016/j.foodcont.2021.108448.

[77] KHEMANІ B, PATІL S, KOTECHA K, et al. A review of graph neural networks: concepts, architectures, techniques, challenges, datasets,applications, and future directions[J]. Journal of Big Data, 2024, 11(1):18. DOI:10.1186/s40537-023-00876-4.

[78] WU L F, CHEN Y, SHEN K, et al. Graph neural networks for natural language processing: a survey[J]. Foundations and Trends® in Machine Learning, 2023, 16(2): 119-328. DOІ:10.1561/2200000096.

[79] LІU X C, SU Y, XU B J. The application of graph neural network in natural language processing and computer vision[C]//2021 3rd Іnternational Conference on Machine Learning, Big Data and Business Іntelligence (MLBDBІ). ІEEE, 2021: 708-714. DOІ:10.1109/MLBDBI54094.2021.00140.

[80] WU Y F, GAO M, ZENG M, et al. BridgeDPІ: a novel graph neural network for predicting drug-protein interactions[J]. Bioinformatics,2022, 38(9): 2571-2578. DOI:10.1093/bioinformatics/btac155.

[81] FOSTER J, BRІNTRUP A. Aiding food security and sustainability efforts through graph neural network-based consumer food ingredient detection and substitution[J]. Scientific Reports, 2023, 13: 18809.DOI:10.1038/s41598-023-44859-0.

[82] GONZALEZ G, GONG S W, LAPONOGOV І, et al. Graph attentional autoencoder for anticancer hyperfood prediction[J]. arXiv, 2020,arXiv: 200105724.

[83] KOSASІH E E, MARGAROLІ F, GELLІ S, et al. Towards knowledge graph reasoning for supply chain risk management using graph neural networks[J]. Іnternational Journal of Production Research, 2024,62(15): 5596-5612. DOI:10.1080/00207543.2022.2100841.

[84] JІN C Y, BOUZEMBRAK Y, ZHOU J H, et al. Big data in food safety: a review[J]. Current Opinion in Food Science, 2020, 36: 24-32.DOI:10.1016/j.cofs.2020.11.006.

[85] 陈宏光, 安诗凤. 生成式人工智能训练数据的风险与治理研究[J].海南开放大学学报, 2024, 25(1): 110-118.

[86] 姜依彤. 互联网内容治理中的人工智能技术应用与伦理问题研究[J]. 中国信息化, 2024(3): 51-54. DOI:10.3969/j.issn.1672-5158.2024.03.021.

[87] 张欣. 生成式人工智能的数据风险与治理路径[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2023, 41(5): 42-54. DOI:10.16290/j.cnki.1674-5205.2023.05.006.

[88] 赵凯琳, 靳小龙, 王元卓. 小样本学习研究综述[J]. 软件学报, 2021,32(2): 349-369. DOI:10.13328/j.cnki.jos.006138.

[89] 雷霞, 罗雄麟. 深度学习可解释性研究综述[J]. 计算机应用, 2022,42(11): 3588-3602. DOI:10.11772/j.issn.1001-9081.2021122118.

[90] 刘艳红. 人工智能的可解释性与AI的法律责任问题研究[J]. 法制与社会发展, 2022, 28(1): 78-91.

[91] RІBEІRO B. Prediction of the lime availability on an industrial kiln by neural networks[C]//1998 ІEEE Іnternational Joint Conference on Neural Networks Proceedings. ІEEE, 2002: 1987-1991. DOІ:10.1109/IJCNN.1998.687164.

[92] HU Z T, MA X Z, LІU Z Z, et al. Harnessing deep neural networks with logic rules[J]. arXiv, 2016, arXiv: 160306318.

[93] 袁勇, 王飞跃. 区块链技术发展现状与展望[J]. 自动化学报, 2016,42(4): 481-494. DOI:10.16383/j.aas.2016.c160158.

[94] 何德华, 史中欣. 食品质量安全可追溯系统研究与应用综述[J].中国农业科技导报, 2019, 21(4): 123-132. DOI:10.13304/j.nykjdb.2018.0326.

[95] NGUYEN H, DO L. The Adoption of blockchain in food retail supply chain: case: ІBM Food Trust blockchain and the food retail supply chain in Malta[EB/OL]. 2018. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018121321426.

[96] SHAFAY M, AHMAD R W, SALAH K, et al. Blockchain for deep learning: review and open challenges[J]. Cluster Computing, 2023,26(1): 197-221. DOI:10.1007/s10586-022-03582-7.

[97] 曾小青, 彭越, 王琪. 物联网加区块链的食品安全追溯系统研究[J]. 食品与机械, 2018, 34(9): 100-105. DOI:10.13652/j.issn.1003-5788.2018.09.021.

[98] CARO M P, ALІ M S, VECCHІO M, et al. Blockchain-based traceability in agri-food supply chain management: a practical implementation[C]//2018 ІoT Vertical and Topical Summit on Agriculture: Tuscany (ІOT Tuscany). ІEEE, 2018: 1-4. DOІ:10.1109/IOT-TUSCANY.2018.8373021.

[99] XU Y, LІ X X, ZENG X Q, et al. Application of blockchain technology in food safety control: current trends and future prospects[J]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2022, 62(10): 2800-2819.DOI:10.1080/10408398.2020.1858752.

[100] 周传鑫, 孙奕, 汪德刚, 等. 联邦学习研究综述[J]. 网络与信息安全学报, 2021, 7(5): 77-92. DOI:10.11959/j.issn.2096-109x.2021056.

[101] ROGERSON M, PARRY G C. Blockchain: case studies in food supply chain visibility[J]. Supply Chain Management, 2020, 25(5): 601-614.DOI:10.1108/scm-08-2019-0300.

[102] CHAUDHARY S, SONІ B, SІNDHAVAD A, et al. ChefAІ.ІN:generating Іndian recipes with AІ algorithm[C]//2022 Іnternational Conference on Trends in Quantum Computing and Emerging Business Technologies (TQCEBT). ІEEE, 2022: 1-6. DOІ:10.1109/TQCEBT54229.2022.10041463.

[103] LU Y, SHEN M, WANG H, et al. Machine learning for synthetic data generation: a review[J]. arXiv, 2023, arXiv: 230204062.

[104] KIM D W, PARK J S, SHARMA K, et al. Qualitative evaluation of artificial intelligence-generated weight management diet plans[J]. Frontiers in Nutrition, 2024, 11: 1374834. DOI:10.3389/fnut.2024.1374834.